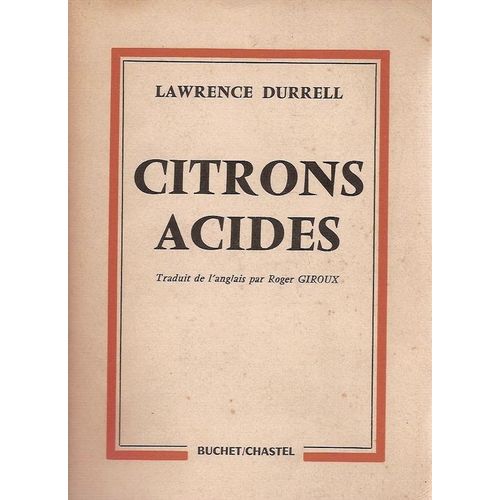

Dans l’excellent Citrons acides (Bitter Lemons) où Lawrence Durrell relate son installation et sa vie à Chypre entre 1953 et 1956, l’écrivain voyageur chante les beautés de l’île et évoque plusieurs fois la présence de Rimbaud. Le poète avait séjourné à deux reprises à Chypre, en 1878-1879 puis à nouveau en 1880, comme en témoignent les lettres envoyées à sa famille.

Ainsi avant même de poser le pied à Chypre, sur le bateau qui l’emmène, Lawrence Durrell évoque la présence de Rimbaud :

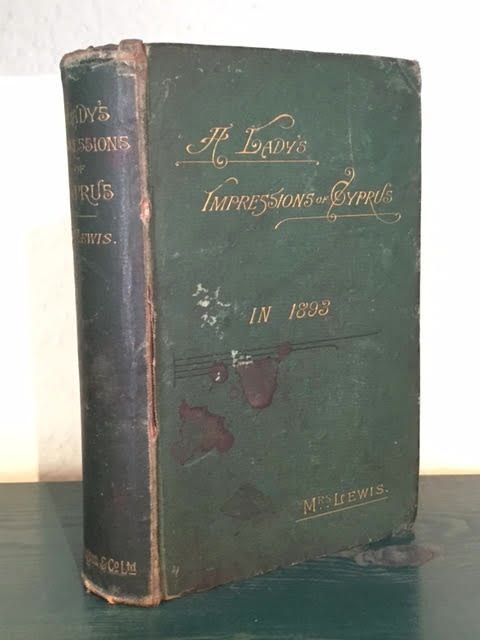

“C’est maintenant que le voyageur cherche à raviver, ne fût-ce que par procuration, le sentiment de ses liens avec la terre en rédigeant des lettres, en triant des papiers, en prenant des dispositions pour les bagages. Il fait encore chaud sur le pont, et les lumières qui brillent dans le salon m’incitent à revenir aux pages de Mrs Lewis, qui, en 1893, accomplit le même voyage et qui, dans A Lady’s Impressions of Cyprus, nous a laissé un document vivant et nourri de mille détails sur la vie de l’île dans les premières années de la domination britannique? Elle y fut peu de temps après le dernier séjour de Rimbaud.

Avec ce don qu’il avait d’embrasser tous les extrêmes, le poète français rôtit dans les carrières de Larnaca et faillit périr de froid sur les hauteurs décharnées de Troodos lorsqu’il bâtissait la résidence d’été du Gouverneur avec une petite équipe d’ouvriers et quelques mules. Que pensa-t-il de Chypre ? Il n’en dit rien. C’était pour lui un endroit comme un autre où il y avait de l’ouvrage bien payé en monnaie anglaise. De ses deux brefs séjours, il nous reste quelques doléances sur la chaleur et le froid – rien de plus.”

Lawrence Durrell poursuit en évoquant la figure de Rimbaud avec celle de Kitchener, un sous-lieutenant qui fit une sérieuse étude topographique de l’île vers la même époque.

“Le poète et le soldat… leurs chemins ont dû se croiser en plus d’une occasion. Mais c’est à cela que servent les îles : ce sont des points dans l’espace où des destinées étrangères peuvent se rencontrer et se croiser dans la profonde solitude du temps. Le poète escaladant péniblement les rampes de la montagne en compagnie de ses mules jusqu’au chantier ; Kitchener bivouaquant avec ses deux assistants et son bric-à-brac de théodolites, de jalons et de tables, sous une vieille tente rapiécée, au milieu des oliviers. Ils n’ont rien en commun, si ce n’est qu’ils partagent le même recoin dans le temps.

Il y a cependant une similitude fugitive. Leur écriture à tous les deux est remarquable, en cela qu’elle révèle le contrôle absolu de la conscience sur une sensibilité exacerbée. Celle de Kitchener est plus forte, moins vulnérable – mais c’est qu’il avait déjà trouvé dans l’armée un refuge, derrière les portes cadenassées d’une tradition de métier, derrière les moustaches, derrière une vocation aussi exigeante que la vocation ecclésiastique. C’est de cela qu’il tirait une force que Rimbaud se refusait. L’héroïsme du poète français était d’un autre ordre, car il fuyait devant le Chien Céleste…”

Et un peu plus loin en évoquant sa promenade dans les villages de montagne de Kakopetria et d’Amiandos, jusqu’à Troodos :

“La petite résidence que construisit Rimbaud se trouve, comme la plupart de ses semblables, au fond d’un ravin d’aspect malsain étouffé par les pins, et semblait ignorer l’existence des mille points de vue magnifiques dont la chaîne n’est pourtant guère avare. Comme tous les quartiers généraux, le choix de son emplacement semblait avoir été dicté par la peur d’une attaque aérienne. Le bâtiment lui-même n’a rien de remarquable, seule une plaque rappelle le passage du poète qui en dirigea les travaux, et il ressemble à des milliers de villas de style traditionnel que l’on peut rencontrer dans les postes de montagne aux Indes. Tout le village de Troodos d’ailleurs ressemble à un poste de montagne déshérité, avec ses latrines primitives et son air de totale désolation. L’idée de passer des vacances ici, même dans l’un des trois ou quatre hôtels confortables de l’endroit, ne pourrait guère venir qu’à une personne condamnée à garder le lit. On s’y ennuierait à mourir.”

Non loin de là, un autre village suscite une évocation saisissante : ” Amiandos nous coupait douloureusement le souffle. Accrochés au flanc d’une montagne timidement voilée, les maisons, les ateliers et les entrepôts étaient recouverts d’une poudre blanche comme après une forte chute de neige. Des tas de neige surgissaient de tous les côtés, emplissant l’air frais de la montagne d’une fine poussière d’amiante. Et les hommes et les femmes qui allaient et venaient dans ce paysage lunaire ressemblaient à des spectres. Un homme aux cheveux et à la moustache blanche nous salua au passage.”

Et enfin, au cours d’une baignade ensoleillée et poétique, Lawrence Durrell cite une dernière fois Rimbaud :

“Je m’abandonnai aux vagues, sans nager, me laissant simplement flotter, emporter jusqu’au milieu de la baie où tout l’écran lumineux des montagnes était visible. Le soleil les avait éclaircies maintenant, et elles prenaient ce ton mauve sombre et palpitant qui habite le cœur du violet. Les arbres étaient d’argent, et les champs de blé étincelaient comme des scarabées d’or. Je me laissai dériver vers la petite mosquée qui scintillait devant moi comme taillée dans du sel, mais veinée par les pluies d’hiver en une douzaine de tons gris et de jaune. Le Hodja me regardait du haut de sa terrasse, son chat dans les bras – tache d’un noir vivant comme une aile de corbeau. (…)

Nous étions seuls cet après-midi, le Hodja et moi, avec le ciel et la mer pour toute compagnie. Il ôta ses chaussures à moitié pourries (j’imaginais bien Rimbaud portant les mêmes) et il releva sa robe pour s’avancer sur la pointe des pieds sur le rocher recouvert d’algues glissantes, en évitant soigneusement les flaques pour venir me rejoindre au bord de la plate-forme où j’étais allongé, bras et jambes écartés, dans vingt mètres d’émeraude et d’opale flamboyantes.”

Hélène Montjean

Hélène Montjean