Présentée au musée des Beaux-Arts de Rouen jusqu’au 19 septembre, l’exposition Salammbô “Fureur, passion, éléphants” ressuscite, dans la ville natale de Flaubert, l’héroïne éponyme de son célèbre roman carthaginois. Avant de rejoindre Marseille, puis Tunis, elle ranime ainsi au cœur de la Normandie le grand rêve oriental de l’écrivain, dont on célèbre en 2021 le bicentenaire. À travers un parcours réunissant 350 œuvres de collections publiques et privées, le visiteur découvre le fabuleux destin d’un personnage littéraire né tout entier de l’imagination de Flaubert mais érigé dès sa réception au rang d’une véritable figure mythique. Envoûtante, chargée d’une mystique sensualité avec en arrière-plan la fascinante Carthage d’Hamilcar, Salammbô ne tarde pas en effet à devenir une source inépuisable d’inspiration pour les générations d’artistes à venir. Tour à tour revisitée par la sculpture, la peinture, l’illustration, la musique et les arts de la scène, mais aussi le cinéma, la bande dessinée et la photographie, elle investit ainsi durablement l’imaginaire collectif, au point de hanter jusqu’à nos jours l’une et l’autre rive de la Méditerranée.

Légende de la photo de couverture : Victor Prouvé, Reliure pour Salammbô, 1893, © Nancy, musée de l’Ecole de Nancy

Philippe Druillet, Salammbô, planche, collection Particulière © droits réservés

Philippe Druillet, Salammbô, planche, collection Particulière © droits réservés

Genèse et réception du livre de Gustave Flaubert

Peu avant la publication chez Lévy, en avril 1857, de son premier roman, Madame Bovary, objet au début de la même année d’un procès retentissant pour outrage aux bonnes mœurs, Gustave Flaubert annonce à M.S. Leroyer de Chantepie: “Je vais écrire un roman dont l’action se passera trois siècles avant J.-C. car j’éprouve le besoin de sortir du monde moderne où ma plume s’est trop trempée et qui d’ailleurs me fatigue autant à reproduire qu’il me dégoûte à voir”. Au même moment, il écrit à Jules Michelet : “Je vais donc momentanément faire un peu d’histoire. C’est un large bouclier sous lequel on peut abriter bien des choses. Or je crois qu’il y a matière à beaucoup de style dans une peinture la plus exacte et la plus colorée possible de la Guerre des Mercenaires”. Au terme d’un travail de cinq années, Salammbô voit ainsi le jour chez le même éditeur au mois de novembre 1862. L’ouvrage attendu du public rencontre immédiatement un succès retentissant, en dépit des critiques de Sainte-Beuve qui lui reproche une froide érudition au détriment du réel et de la vie, et malgré le scepticisme de l’archéologue Froehner qui n’y voit au contraire qu’une réinterprétation fantaisiste et faussement scientifique de l’histoire.

Baron Pierre-Narcisse Guérin, Énée racontant à Didon les malheurs de la ville de Troie, 1819 © musée des Beaux-arts de Bordeaux

Rapidement confronté aux difficultés de la tâche qu’il s’est assignée, Flaubert se plaint dès octobre 1858 à Ernest Feydeau : “Depuis que la littérature existe, on n’a pas entrepris quelque chose d’aussi insensé (…) On ne sait rien de Carthage.” À la fin du XIXe siècle, alors que l’archéologie demeure balbutiante, c’est en effet la version romaine de cette période de l’histoire qui prévaut, celle des vainqueurs de la troisième guerre punique. Et dans l’iconographie de la Carthage antique, se détache essentiellement la reine Didon, fondatrice de la cité. Or présente dans l’exposition à travers des tableaux de Andréa Sacchi (1599-1661), de Simon Vouet (1590-1649) ou encore de Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833), celle qui fut abandonnée par Énée préfigure par son destin malheureux le personnage de Salammbô. Issu cette fois du bestiaire, l’éléphant occupe lui aussi de longue date une place prépondérante dans l’imaginaire du monde punique. Flaubert en fait l’emblème sacré de la cité, mais le désigne aussi comme instrument de guerre, en accord avec la tradition artistique inspirée depuis le XVIe siècle de Jules Romain (vers 1492-1499, 1546), et véhiculée en particulier par la tapisserie.

Manufacture des Gobelins, carton de François Bonnemer d’après Jules Romain et Francesco Penni, Tenture de l’Histoire de Scipion :

La Bataille de Zama, détail. 1688-1689 © Paris, Musée du Louvre, Département des Objets d’art

En l’absence de sources exhaustives préétablies, Flaubert poursuit consciencieusement son propre travail de documentation, se nourrit des écrits de Polybe mais aussi d’Appien, Pline, Xénophon, Plutarque, et Hippocrate, visite à plusieurs reprises le Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale. Il n’hésite pas non plus à entreprendre d’avril à juin 1858 un voyage en Tunisie son but étant alors moins d’approfondir ses connaissances livresques que de se gorger, à travers la contemplation des paysages locaux, de sensations, de couleur, de lignes et d’odeurs, et d’aller ainsi “dans l’âme des choses”. N’a-t-il pas voulu “fixer un mirage en appliquant à l’Antiquité les procédés du roman moderne” ? C’est ce qu’il écrira en décembre 1862 à Sainte-Beuve pour répondre à ses attaques tout en s’empressant d’ajouter : “j’ai tâché d’être simple. Riez, tant qu’il vous plaira ! Oui je dis simple et non pas sobre”.

“Simple et non pas sobre”

Vers une œuvre totale

Cette simplicité revendiquée ici comme l’une des premières aspirations de l’écrivain, Flaubert la restitue avec force en livrant une vision synthétique des paysages, constitués de lignes, de courbes, de masses uniformes, s’étirant au-delà du regard vers l’infini. Ici, on voit la ville descendre “comme une courbe longue”, là, c’est l’armée des Barbares qui forme une “longueur exorbitante”. Lors du festin des mercenaires, on peut lire : “des lignes de fleurs blanches, toutes se suivant une à une, décrivaient sur la terre couleur d’azur de longues paraboles, comme des fusées d’étoile”. Ailleurs, peu avant la bataille du Macar, il est écrit : “l’immense plaine se développait de tous les côtés à perte de vue ; et les ondulations des terrains, presque insensibles, se prolongeaient jusqu’à l’extrême horizon fermé par une grande ligne bleue qu’on savait être la mer.” Au fil des pages, c’est au gré d’une horizontalité mouvante, agissante, que scènes et décors s’animent et s’avancent, propices avant l’heure à leur réinterprétation non seulement picturale, mais aussi théâtrale puis cinématographique.

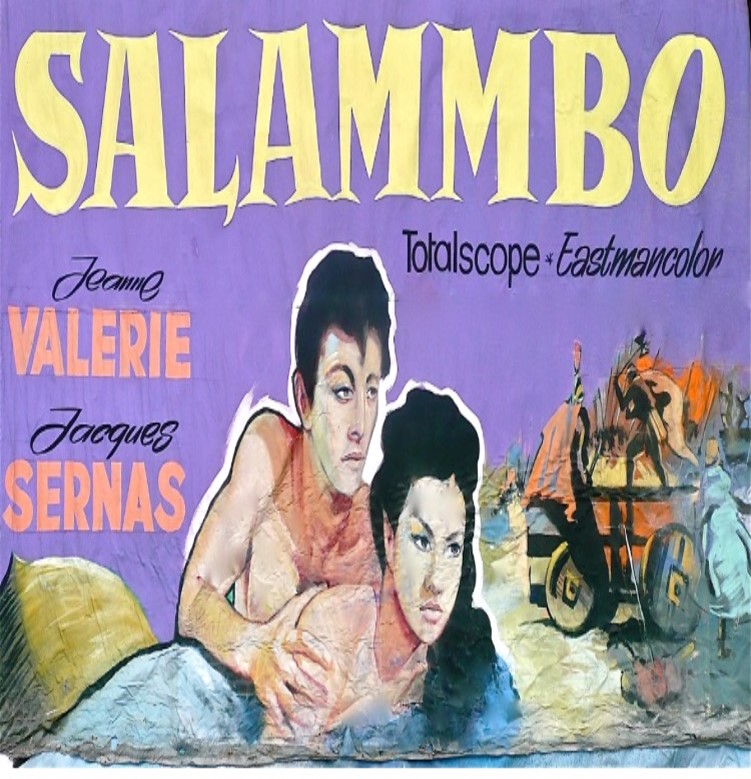

Publidécor, affiche du film Salammbô de Sergio Grieco, 1960, Marseille © Mucem

Publidécor, affiche du film Salammbô de Sergio Grieco, 1960, Marseille © Mucem

À lui seul, ce parti-pris d’une échelle grandiose indique ce rejet par l’auteur du “sobre”. Mais Flaubert s’en écarte d’une autre manière encore : s’il s’efforce de restituer une vue d’ensemble, il ne renonce en effet jamais pour autant à suggérer la profusion, la multiplicité, le nombre. Nulle place ne semble laissée au vide dans Salammbô. Chaque portion représentée s’emplit au contraire de multitude, de masses colorées, d’ordre ou de chaos, et quand l’espace semble soudain s’alléger, se dilater, ce sont les parfums capiteux, les sons effrayants ou les musiques troublantes qui en pénètrent soudain les moindres interstices jusqu’à l’étourdissement. Peu avant le dénouement et la mort de Matho, on entend “la rumeur du peuple, continue comme le bruit de la mer” flotter “vaguement autour du festin” et semblant “le bercer dans une harmonie plus large”. Plus loin, elle devient “ce vaste aboiement” emplissant “Carthage avec une continuité stupide”, et à la dernière page, “un seul cri” retentit, “depuis le golfe jusqu’à la lagune et de l’isthme jusqu’au phare, dans toutes les rues, sur toutes les maisons et sur tous les temples.” Perçus dans leur singularité, les personnages eux-mêmes, emplissent l’espace non seulement de leur corps physique, mais aussi, au-delà du visible, de la totalité de leur être. Matho se souvient ainsi en ces termes de la première apparition de Salammbô : “on sentait derrière elle comme l’odeur d’un temple, et quelque chose s’échappait de tout son être qui était plus suave que le vin et plus terrible que la mort.”

Georges-Antoine Rochegrosse, La Bataille de Macar. Aquarelle et rehauts de gouache sur trait de crayon sur papier

Don de l’AMAR © Y. Deslandes / Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie

“Il faut faire, à travers le beau, vivant et vrai quand même” avait écrit flaubert dans ses notes de voyage et cette vie qu’il insuffle au roman, cette intensité qu’il restitue, en sollicitant tous les sens, fascinera d’emblée ses amis écrivains et musiciens. Lorsqu’il évoque l’ouvrage Berlioz dit “en rêver la nuit”, George Sand le trouve “formidable comme l’abîme”, Théophile Gautier constate que “les yeux modernes sont peu habitués à de telles splendeurs” et Guy de Maupassant s’interroge : “Est-ce là un roman ? N’est-ce pas plutôt une sorte d’opéra en prose ? Les tableaux se développant avec une magnificence prodigieuse, un éclat, une couleur et un rythme surprenants (…) Si les faits sont exacts, l’éclat de poésie qu’il a jeté dessus nous le montre dans l’espèce d’apothéose dont l’art lyrique enveloppe ce qu’il touche.” Or Flaubert de son côté désirait ardemment une adaptation lyrique de Salammbô. Berlioz y songe le premier en 1862, Verdi s’y attelle en 1863, puis Moussorgski en 1864, mais c’est Ernest Reyer (1823-1909) qui mène finalement à bien ce projet, sur un livret de Camille du Locle (1832-1903). L’œuvre musicale est créée au théâtre de la Monnaie de Bruxelles le 10 février 1890, jouée pour la première fois en France à Rouen le 22 novembre de la même année et reprise à l’Opéra de Paris en 1892, avec dans le rôle-titre la soprano Rose Caron (1857-1930). La cantatrice, qui fascinait entre autres Edgar Degas (1834-1917), est présente dans l’exposition sous les traits de Salammbô à travers deux portraits exécutés l’un par Georges Clairin (1843-1919) et l’autre par Léon Bonnat (1833-1922). Maquettes de décors, costumes et bijoux de scène rassemblés ici ravivent aussi le souvenir de cette adaptation lyrique qui contribua par son succès retentissant à la notoriété du livre de Flaubert.

Léon Bonnat, Rose Caron dans le rôle de Salammbô, 1897

© Paris, Bibliothèque Nationale de France / Bibliothèque – musée de l’Opéra

“Jamais moi vivant, on ne m’illustrera”

Pour les contemporains, Salammbô paraît bien une tentative de créer, par la seule puissance du verbe, une œuvre d’art totale, propice à une réinterprétation musicale, mais aussi graphique ou picturale. Or paradoxalement, Flaubert s’oppose avec virulence à toute tentative d’illustration de ses livres, et en particulier de ce roman. “M’offrirait-on cent mille francs” écrit-il à son ami Jules Duplan, “je te jure qu’il n’en paraîtra pas une” et il ajoute : “Ah ! qu’on me le montre le coco qui fera le portrait d’Hannibal. Et le dessin d’un fauteuil carthaginois ! Il me rendra grand service. Ce n’était guère la peine d’employer tant d’art à laisser tout dans le vague, pour qu’un pignouf vienne démolir mon rêve par sa précision inepte.” Ailleurs, il justifie ainsi son hostilité : “Jamais, moi vivant, on ne m’illustrera, parce que la plus belle description littéraire est dévorée par le plus piètre dessin”. Dès 1880, année de sa mort, des projets de livres illustrés sont élaborés et en 1900 est publiée l’édition Ferroud, dont les deux volumes réunis comptent 52 compositions de Georges Rochegrosse (1859-1938). Ce peintre orientaliste avait lui-même fait la connaissance de Flaubert à Croisset, à l’âge de quatorze ans, et cette rencontre avait donné une orientation décisive à son art. L’exposition présente une sélection de ses dessins préparatoires à cette prestigieuse édition, ainsi que nombre de ses peintures faisant là encore référence à Salammbô.

Georges-Antoine Rochegrosse, Salammbô et les colombes, 1895

© musée d’art et d’histoire Marcel Dessalle, Dreux

L’imaginaire carthaginois véhiculé par Flaubert ne tarde pas à investir tous les champs artistiques, et les représentations de Salammbô se multiplient au-delà du seul livre illustré. Elles alimentent à la fois la fascination fin de siècle pour la femme fatale, sulfureuse et séductrice, et l’engouement pour un Orient perçu comme lascif et sensuel. En 1881, la sculpture de Jean-Antoine Idrac (1849-1884), réunissant la jeune femme nue et son serpent remporte un vif succès au Salon et incite sans doute d’autres artistes à restituer ce motif à la puissante charge érotique. Dès 1882, Victor Prouvé (1858-1943), élève de Cabanel, choisit aussi cette scène majeure du roman pour thème de l’un de ses tableaux et en 1893, il expose au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts une reliure en mosaïque de cuir dédiée à Salammbô. Alfons Mucha (1860-1939), maître de l’Art nouveau revisite à son tour l’œuvre de Flaubert, en exécutant une affiche pour l’opéra d’Ernest Reyer.

Alfons Mucha, Incantation ou Salammbô, 1897

Alfons Mucha, Incantation ou Salammbô, 1897

© Rouen, Bibliothèque patrimoniale

La figure magnétique et fantasmée de Salammbô s’inscrit ainsi rapidement dans la mémoire collective, et parvient à susciter un très vif intérêt populaire tout en éveillant la curiosité des esprits les plus érudits. Caricaturée dès 1862 dans Le Journal Amusant par Louis Morel-Retz dit Stop (1825-1899), elle est utilisée par la suite à des fins commerciales et publicitaires, pour promouvoir des marques de savons, de chocolat ou d’apéritifs. Simultanément, elle passionne les esthètes et les bibliophiles, amateurs de peinture ou collectionneurs avisés des plus belles éditions du roman. Dans le parcours de l’exposition, on découvre ainsi deux aquarelles de Robert de Montesquiou (1855-1921), intitulées l’une et l’autre Le vol des colombes et Salammbô. Elles témoignent de l’admiration que cet homme de lettres, modèle du baron de Charlus dans La Recherche, vouait à l’œuvre de Flaubert. N’avait-il pas intitulé son recueil de poésie Le chef des odeurs suaves en référence au personnage responsable de l’atelier des parfums dans le palais d’Hamilcar ?

Dans la salle dédiée à Richard Burgsthal (1884-1944) et à ses différents cycles d’illustrations de Salammbô, déclinés sur trente années, on découvre aussi qu’Odilon Redon (1840-1916) avait immédiatement acquis en 1909, au Salon de la Libre esthétique de Bruxelles, ses premières “interprétations décoratives” du roman carthaginois. Qu’aurait donc pensé Flaubert de cet empressement à représenter Salammbô, ou à en détenir des images, lui qui écrivait : “Une femme dessinée ressemble à une femme, voilà tout. L’idée est dès lors fermée, complète, et toutes les phrases sont inutiles, tandis qu’une femme écrite fait rêver à mille femmes.” ? Mais n’est-ce pas pour avoir suscité mille rêves, que Salammbô, née tout entière de son imagination d’écrivain, fut tant de fois dessinée, figurée, imaginée, et en définitive constamment renouvelée ?

Adolphe Cossard, Salammbô, 1899 © collection Géraldine et Lorenz Baümer

Solveig Conrad Boucher