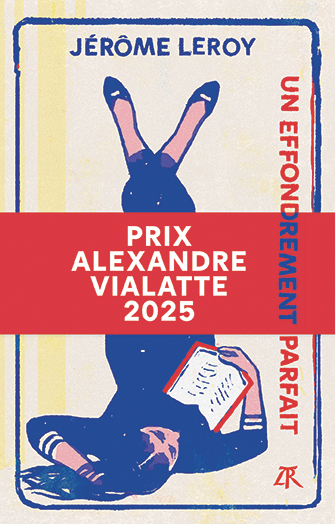

Entretien avec Jérôme Leroy, lauréat du prix Alexandre Vialatte 2025

Jérôme Leroy est le lauréat du prix Alexandre Vialatte 2025 pour son ouvrage “Un effondrement parfait” publié aux éditions de la Table Ronde.

Il s’est rendu à Clermont-Ferrand le 2 octobre dernier pour recevoir son prix à l’Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte, en présence des membres du jury et d’un public nombreux.

Romancier, Jérôme Leroy est aussi poète et s’attache à faire revivre quelques titres oubliés de Frédéric Berthet, ADG et autres Jacques Laurent, dans la collection La Petite Vermillon.

HL – Que ressentez-vous à la réception de ce prix Alexandre Vialatte 2025 qui récompense votre ouvrage “Un effondrement parfait” publié aux éditions de la Table Ronde ?

Une grande satisfaction, évidemment, et puis le bonheur, -le mot n’est pas trop fort- en consultant la liste des récipiendaires précédents. C’est un prix qui a couronné des écrivains dont je me sens très proche littérairement. Parmi les plus récents, je citerai Eric Chevillard, Philibert Humm, ou Laurine Roux. On voit bien un air de famille dans une certaine distance prise avec le monde, mais une distance souriante.

Les deux sur lesquels je voudrais m’attarder parce que je leur dois beaucoup sont le regretté Jean-Claude Pirotte, un poète qui m’accompagne depuis longtemps, un poète qui est aussi le chroniqueur d’un monde qui se désenchante. Ou Jean Rolin, qui a un écriture toute différente mais qui est aussi travaillé par l’esprit des lieux, qui voyage avec un même étonnement amusé au Proche-Orient, sur une île du pacifique ou dans des hôtels miteux de la petite ceinture.

Que le prix Vialatte tire un trait d’union entre eux et moi, voilà qui me touche.

HL – Racontez-nous votre première rencontre avec Alexandre Vialatte et que préférez-vous chez lui ?

Le premier Vialatte que j’ai lu, avant même les Chroniques, c’est celui du Battling le Ténébreux et des Fruits du Congo. Vialatte écrit quelque part dans ses chroniques cette phrase notée dans un de mes carnets depuis longtemps : « Nous sommes les fils de notre enfance. »

J’aime tous les écrivains qui ont compris cela, outre Vialatte, qu’il s’agisse d’André Hardellet, d’André Dhôtel ou encore une fois de mon cher Jean Claude Pirotte qui a été lauréat de votre prix. Même si l’enfance, par la suite ne tient pas ses promesses. … J’ai longtemps rêvé sur cette phrase de Battling le Ténébreux : «Le ciel de cinq heures qui faisait aux collégiens chimériques des promesses que la vie ne peut pas tenir ».

Ma seule ambition avec Un Effondrement parfait, c’est d’essayer de rester « un collégien chimérique. » Et Vialatte m’y aide, y compris par ses chroniques qui me donnent toujours l’impression d’être celle d’un élève très doué et très drôle qui a décidé de mystifier ses professeurs.

HL – Avec « Un effondrement parfait », vous paraissez aborder un genre nouveau dans votre écriture, jusqu’ici plutôt dédié au genre policier, à la dystopie, à la poésie ou à la jeunesse. Est-ce une fantaisie sans lendemain ou bien un projet de longue date ?

JL – En fait, je crois que j’écris tout simplement ce que j’ai envie d’écrire, sans vraiment me soucier du genre. Je raconte des histoires qui appartiennent au genre noir (pas policier, ce n’est pas du tout la même chose) parce que je parle de mon époque qui, de fait, n’est pas très joyeuse. Il se trouve que certaines de ses histoires ont pour héros des adolescents, « des collégiens chimériques » (on y revient toujours) et on me dit qu’il s’agit de romans pour la jeunesse.

Un effondrement parfait, ce sont ce que j’appelle des textes de carnets. On y trouve des ébauches de roman, des poèmes, et puis des choses un peu plus hybrides, des bouts d’autobiographie (mais je n’aime pas parler de moi), une joie passagère, un amusement devant certains ridicules de l’époque. Un effondrement parfait, ce sont ces choses un peu plus hybrides dont j’ai fait un récit fragmentaire parce que je me suis aperçu qu’il y avait un fil conducteur inconscient qui était celui de l’effondrement, le mien, celui du monde mais qu’il convenait de traiter cela de manière distante et souriante. Et oui, je prépare, si je puis dire d’autres Effondrements parfaits.

Jérôme Leroy, lauréat du prix Alexandre Vialatte 2025 (au centre), à l’Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte, le 2 octobre 2025.

De gauche à droite : Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels Littéraires. David Ducreux, secrétaire général du prix Vialatte. Jérôme Leroy, lauréat 2025. Olivier Bonnichon, directeur de la communication de La Montagne groupe Centre-France. © Rémi DUGNE

HL – L’une des plus jolies anecdotes de votre roman se noue autour de la question : « Quel poème avez-vous lu ce matin ? ». Parlez-nous de vos poètes préférés et de ce qui vous pousse à écrire de la poésie aujourd’hui ?

JL – Oui, on devrait lire des poèmes tous les jours. Au moins un. Dans les transports en commun, le soir en s’endormant, le matin en se réveillant. Avoir un recueil sur soi, et trouver ça aussi indispensable que son téléphone portable, sa carte de crédit ou ses papiers d’identité. Mais je sais hélas que la poésie souffre d’une mauvaise réputation : on la croit hermétique, expérimentale, ayant besoin d’un discours extérieur pour la comprendre comme l’art contemporain. C’est parfois vrai.

Mais il existe une poésie d’un abord plus immédiat, pensez à Prévert qui était et demeure un best-seller ! Tout le monde peut lire de la poésie et les poètes que j’aime, parfois oubliés, sont des poètes exigeants mais dont l’exigence réside précisément dans ce désir de s’adresser à tous, même aux enfants. J’aime Jean Follain, Maurice Fombeure, René-Guy Cadou, par exemple, pour les oubliés. J’aime Guillevic, aussi.

Mais je pourrais vous citer des contemporains qui vont dans le même sens : Milène Tournier, Guillaume Decourt, François de Cornière, Jacques Darras. L’exercice est un peu vain de ma part parce que je vous cite les poètes que je lis en ce moment alors que je pourrais en citer des dizaines d’autres qui m’accompagnent aussi depuis longtemps.

HL – Dans vos livres, vous livrez souvent les noms de vos écrivains préférés – Nabokov, Dhôtel, Morand, Pirotte, Hardellet ou Chardonne. Parlez-nous de votre panthéon littéraire et de ces écrivains – souvent classés à droite ? – que vous aimez.

JL – Il en va de même que pour les poètes. Classés à droite ou pas, c’est le cadet de mes soucis. Seul mon goût et mon plaisir me guident en littérature. Cela peut d’ailleurs contredire des engagements que j’ai par ailleurs, et alors, quelle importance ? Dans Un Effondrement Parfait, je mets en exergue Hardellet et Nabokov. Ensuite, deux ou trois fois je parle de Proust. Ils sont essentiels pour moi parce qu’ils abordent d’une manière différente, mais dans chaque cas qui m’enchante, la seule question qui vaille : celle du Temps. Comment le dompter, comment gagner la course contre l’oubli, comment écrire pour vivre deux fois ?

Hardellet est le moins connu des trois, même si on le connaît sans le connaître puisque la chanson de Guy Béart, « Bal chez Temporel », est la mise en musique d’un de ses poèmes. Hardellet fait partie de ces écrivains que Remy de Gourmont appelait des « classiques souterrains. ». Ils ont quelques centaines de lecteurs mais ils les gardent de génération en génération. Disons que ma bibliothèque est peuplée de ces écrivains qui opèrent comme des mots de passe. Dans des genres très différents, je pourrai vous parler de Toulet, de Larbaud, de Blondin, de Mandiargues et de Frédéric Berthet que j’ai eu le plaisir de préfacer dans cette merveilleuse collection de La Table Ronde, La Petite Vermillon qui reprend d’ailleurs souvent des titres de ces auteurs buissoniers.

HL – Votre prédilection semble aller au roman policier, notamment ceux de la Série Noire, genre populaire parfois méprisé des critiques. Ce goût vous est venu tôt, par transmission familiale, et semble essentiel dans votre vocation d’écrivain désireux d’allier l’amour des histoires et le souci du style. Pourriez-vous nous en parler plus en détail ?

JL – Oui, enfin ce que méprisent les critiques ou ce qu’ils aiment, ça change. Ce que vous appelez le roman policier et que je préfère appeler le roman noir, c’est un genre, au moins en France, qui est l’héritier direct du roman réaliste du XIXème. Je peux vous citer bon nombre de romans de Balzac qui sont des romans noirs. Vautrin est un fantastique personnage de roman noir : imaginez un forçat qui finit chef de la police ! Elle est là la différence avec le roman policier d’ailleurs. Le roman noir n’est pas une enquête, c’est un portait d’une société en crise et les personnages sont assez difficiles à classer entre ceux qui représenteraient l’ordre et ceux qui le combattraient… Et ce que vous dites est très juste, le roman noir a un certain souci du style, surtout celui qui est apparu dans les années 70 avec Jean-Patrick Manchette mort en 1995 qui a maintenant son Quarto chez Gallimard et fait l’objet d’études universitaires !

Propos recueillis par Hélène Montjean