“Marcel Proust et Trouville” par Michel Lécureur,

Michel Lécureur est le un “biographe talentueux et éclectique (Barbey d’Aurevilly, René Fallet, Raymond Queneau, Marcel Aymé). Exégète incontournable de Marcel Aymé, dont il a édité chez Gallimard dans la Pléiade les œuvres romanesques. Ami posthume de René Fallet à qui il rend visite chaque année dans son cimetière de Thionne. Normand, il est apprécié pour ses talents dans le pressurage du cidre et la cuisson du homard. » Agathe Fallet, “Le braconnier de Dieu”, Bleu autour, 2020

Marcel Proust a véritablement découvert Trouville en 1891. Certes, il y avait déjà séjourné probablement en 1884 , mais n’en avait gardé qu’un « vague » souvenir, comme il l’écrira plus tard à Mme Straus.

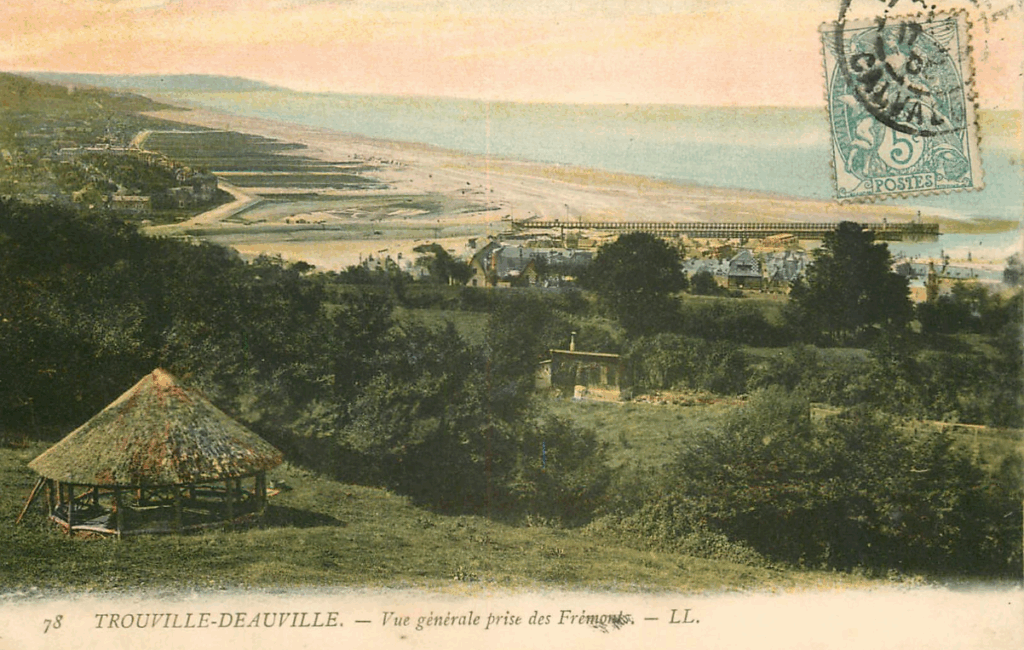

Par contre, en 1891, il y vient à l’invitation de Jacques Baignères, l’un de ses condisciples de Condorcet, et se dit vivement et favorablement impressionné par son séjour au Manoir des Frémonts. Il s’agit d’une belle construction en L sur les hauteurs de Trouville avec d’un côté une rotonde qui donne vue sur la mer et, de l’autre, de nombreuses pièces d’où l’on peut contempler la campagne. Il semble que cette construction ait inspiré à Proust celle de La Raspelière dans Sodome et Gomorrhe, « à cause de sa position dominante, regardant d’un côté la vallée, de l’autre la mer. »

Cette invitation de la famille Baignères est importante dans la vie de Proust car elle est l’une de celles qui lui ont permis de connaître et d’observer la vie mondaine de l’époque qui se partageait entre Paris et des lieux de villégiature comme Trouville.

Durant ses vacances normandes de 1891, il a pu ainsi rencontrer le peintre Jacques-Émile Blanche qui en fit d’abord un dessin au crayon, puis, l’année suivante, le magnifique portrait à l’orchidée blanche. En choisissant un important contraste entre le fond et le visage, l’artiste a su exprimer l’intensité de la vie intérieure de l’écrivain.

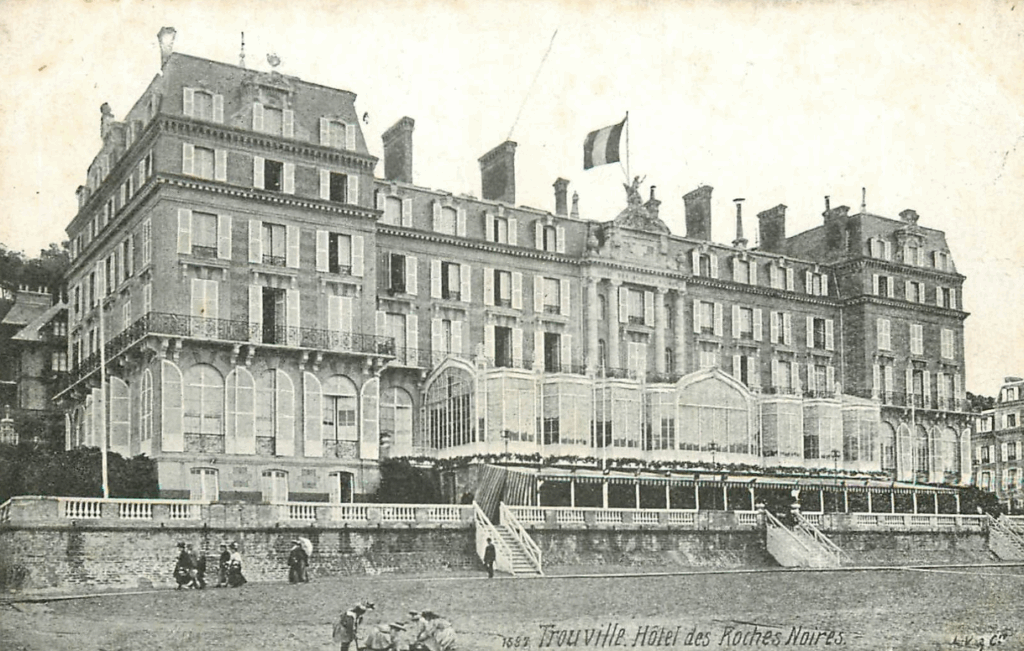

Les Frémonts étaient à cette époque la résidence d’Arthur Baignères, oncle de Jacques et homme de lettres bien connu. La mère de Jacques, Laure, présidait un salon très recherché pour l’influence de ses participants et leurs mots d’esprit. Elle-même excellait dans ce domaine et serait à l’origine du personnage de Mme Leroi, dans Le Temps retrouvé. À Trouville, Laure Baignières recevait volontiers la marquise de Galliffet qui habitait le château des Roches, digne de Louis II de Bavière, et la Princesse de Sagan, qui demeurait à la Villa Persane, aux Roches noires. Toutes les deux sont évidemment citées parmi les modèles possibles de Proust, la première pour Mme de Villeparisis et la seconde pour Mme de Luxembourg.

En 1892, Marcel Proust est revenu à Trouville, toujours au Manoir des Frémonts. Mais cette fois, il avait été loué aux Finaly, importante famille de banquiers dont l’un des membres, Horace, était un autre condisciple de l’écrivain au lycée Condorcet. Le romancier s’est inspiré de cette fratrie pour créer certains personnages d’À la recherche du temps perdu. Il était particulièrement sensible au charme de la sœur d’Horace, Mary Finaly, dont les beaux yeux verts suscitaient bien des passions. Proust en fut d’ailleurs très amoureux et lui emprunta quelques traits pour créer le personnage de Gilberte.

Dans une lettre à Louisa de Mornand, actrice française de cinéma et de théâtre, probable modèle de Rachel, on a quelques précisions sur les paysages qu’affectionnait tout particulièrement Marcel Proust dans la région de Trouville.

« Comme je suis fou de ce pays, écrivait-il, le plus beau que je connaisse, je me permets de vous donner quelques indications. Trouville est fort laid, Deauville affreux, le pays entre Trouville et Villers médiocre. Mais, entre Trouville et Honfleur, sur la hauteur est le plus admirable pays qu’on puisse voir dans la campagne la plus belle, avec des vues de mer idéales.[…] Et des chemins perdus admirables pour le cheval, de vrais nids de poésie et de bonheur. »

Quelques années auparavant, Marcel Proust avait déjà évoqué son attachement à cette région. C’était dans la revue Le Mensuel, en septembre 1891, quand il avait confié qu’il enviait et visitait souvent

« ceux dont la campagne est voisine de la mer, est située au-dessus de Trouville, par exemple. J’envie celui qui peut passer l’automne en Normandie, pour peu qu’il sache penser et sentir. Ses terres jamais bien froides, même en hiver, sont les plus vertes qu’il y ait, naturellement gazonnées sans la plus mince lacune, et, même au revers des coteaux, en l’aimable disposition appelée fonds boisées. […] Celui qui vit en Normandie voit tout cela ; et s’il descend dans la journée au bord de la mer, il l’entend qui semble rythmer ses sanglots aux élans de l’âme humaine, la mer, qui dans le monde créé correspond à la musique, puisque, ne nous montrant rien de matériel, et n’étant point à sa manière descriptive, elle semble le chant monotone d’une volonté ambitieuse et défaillante. »

Ce texte est d’autant plus important que Marcel Proust n’avait que vingt vans lorsqu’il l’a écrit. C’est d’ailleurs le seul qu’il ait signé de son nom dans Le Mensuel.

En 1893-1894, Marcel Proust a séjourné de nouveau à Trouville, en compagnie de sa mère, à l’hôtel des Roches Noires, où il reviendra en 1897 et 1898. De nos jours, l’imposant palace dans lequel il a vécu existe toujours, mais il a été vendu en appartements. Certains de ses clients y arrivaient en bateau du Havre en accostant le long d’une jetée-promenade de 600 mètres, détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Proust y a écrit de nombreuses lettres à Reynaldo Hahn pour l’inciter à venir le rejoindre, dès que sa mère serait repartie pour Paris et sa vie mondaine.

« Je crois que si vous devez venir deux jours à la mer, le meilleur moment serait maintenant -et à Trouville.[…] Certainement que vous ne serez pas aussi bien ici que si j’avais une villa mais enfin la chambre que je vous donnerai est au premier sur la mer et à côté de la mienne . » [22 septembre 1894].

Mais le musicien n’en fit rien et l’écrivain se consacra à l’une de ses premières œuvres, « La mort de Baldassare Silvande » qui figurera dans Les Plaisirs et les Jours, en 1896. Sans être un chef- d’œuvre, cet ouvrage est intéressant car on y trouve beaucoup d’idées chères à l’auteur et, surtout celle que le jeune écrivain se faisait de son art. À de rares exceptions près, il renonce aux descriptions richement réalistes ou, même, à des évocations discrètes, comme Flaubert l’avait si bien fait avant lui. Proust considère autrement le spectacle visuel. Selon lui, il est avant tout un concentré de sensations et de souvenirs, bien différent du seul aspect géographique. Aussi, ne trouve-t-on pas de tableaux précis de Trouville sous la plume de Proust. Le nom de la ville est mentionné comme point de repère et c’est tout. Ainsi, dans « Mélancolique villégiature de Madame de Breyves », celle-ci part pour Trouville, puisque Jacques de Lalléande, lui, est à Biarritz.

Cependant, la mer, elle, vue à Trouville comme ailleurs, il est vrai, connaît un développement assez important dès Les Plaisirs et les Jours. En elle-même, elle n’est pas un simple objet, mais une source de fascination pour

« ceux chez qui le dégoût de la vie et l’attrait du mystère ont devancé les premiers chagrins, comme un pressentiment de l’insuffisance de la réalité à les satisfaire. Ceux-là qui ont besoin de repos avant d’avoir éprouvé encore aucune fatigue, la mer les consolera, les exaltera. »

Cette harmonie entre la tristesse et la mer lui confère un rôle primordial dans l’œuvre de Marcel Proust. Aussi, toute la Normandie occupe-t-telle une place essentielle dans la sensibilité proustienne.

« Il faudrait revenir en Normandie, ne pas s’efforcer, aller simplement près de la mer. Ou plutôt je prendrais les chemins boisés d’où on l’aperçoit de temps en temps et où la brise mêle l’odeur du sel, des feuilles humides et du lait. »

Cette subtile alchimie dépeint à merveille et à elle seule, la délicatesse de l’inspiration de l’écrivain. On n’est plus en présence d’un artiste besogneux qui, au moyen des mots, cherche à reproduire ce qu’il voit, mais devant un interprète qui puise au plus profond de sa personnalité les sensations qu’il tente de communiquer. Le réalisme de Marcel Proust superpose ses paysages intérieurs à ceux du monde extérieur.

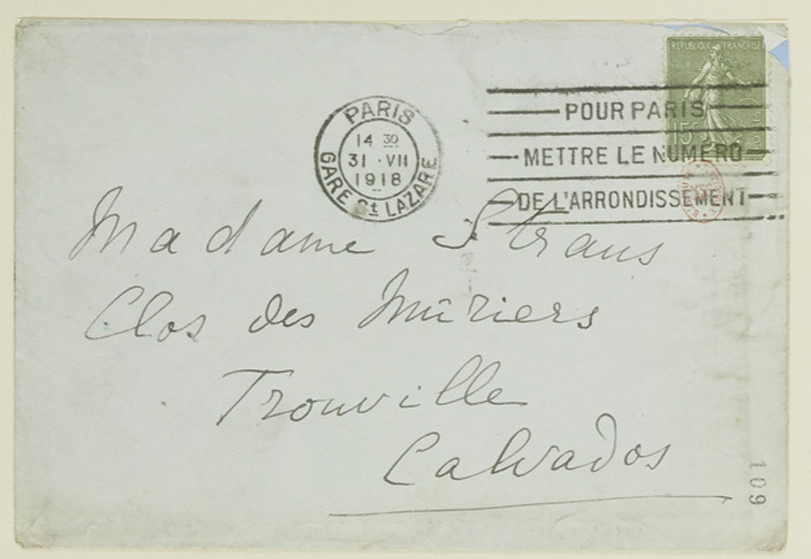

Durant les premières années du XXe siècle, la santé de Proust s’est détériorée et il a cherché à fuir ses obligations mondaines de la capitale en trouvant un lieu de villégiature sur la côte normande. Sa grande amie, Geneviève Straus, ne manqua pas de lui rappeler les charmes de Trouville, d’autant plus qu’elle s’y rendait chaque été, dans le manoir de la Cour brûlée, puis dans celui du Clos des Mûriers qu’elle fit construire près des Frémonts. On y trouvait en particulier une magnifique roseraie pour décorer les salons et les chambres, chacune d’une couleur particulière.

Marcel Proust se détournera finalement de Trouville pour s’installer, en 1907, au Grand Hôtel de Cabourg, présenté alors comme le summum du modernisme. C’est là qu’il viendra chaque été, jusqu’en 1914 et qu’il y écrira de nombreuses pages d’ À la recherche du temps perdu. Dès lors, il ne retournera plus à Trouville qu’occasionnellement, pour rendre visite à sa chère Geneviève Straus et à ses amis.

En conclusion, si Marcel Proust a finalement choisi de s’installer à Cabourg, il n’en reste pas moins que Trouville fut l’un de ses séjours préférés. À vrai dire, cette prédilection concerne surtout les hauteurs de la ville, le quartier des Roches Noires et l’ancienne commune d’ Hennequeville. Cette campagne d’où l’on aperçoit la mer a considérablement influencé l’écrivain, puisqu’elle a marqué sa sensibilité dès sa vingtième année et l’a conduit à élaborer peu à peu ses conceptions esthétiques. Successeur des écrivains réalistes et naturalistes, il n’a nullement repris leurs techniques de description. Au contraire, il a su définir un art original mêlant l’observation aux souvenirs personnels, aux sensations et aux sentiments.

N’a-t-il pas parfaitement défini la nature profonde de la Normandie en écrivant dans ses Choses normandes de 1891 (Le Mensuel) :

« Le soir, si la lune brille, elle blanchit les vapeurs très épaisses qui montent des herbages, et par un gracieux enchantement le champ semble être un lac ou un pré couvert de neige. Ainsi cette campagne, la plus riche de France, qui, avec son abondance intarissable de fermes, de vaches, de crème, de pommiers à cidre, de gazons épais, n’invite qu’à manger et à dormir, se pare, la nuit venue, de quelque mystère et rivalise de mélancolie avec la grande plaine de la mer. » ?

Michel Lécureur