Charlus/Dreyfus ou l’art de ne pas comprendre

de Philippe Berthier

Un jour que le narrateur et Saint-Loup sont assis côte à côte sur le sable de Balbec, ils entendent, d’une tente voisine, sortir des imprécations contre le fourmillement d’Israélites infestant la station balnéaire : « On ne peut pas faire deux pas sans en rencontrer, disait la voix. Je ne suis pas par principe irréductiblement hostile à la nationalité juive, mais il y a pléthore. On n’entend que : « Dis donc, Apraham, chai fu Chakop ». On se croirait rue d’Aboukir » (à l’ombre des jeunes filles en fleurs, II ; II, 97[1]). Bref, la mode et le snobisme ont transporté sur les plages normandes le ghetto parisien : déjà un débarquement, si l’on ose dire. Or ce discours invasionniste, ce fantasme de ce que Renaud Camus n’a pas encore appelé « le grand remplacement », se révèlent appartenir, qui l’eût cru, au camarade du narrateur, Bloch, indubitablement Juif, et ostensiblement antisémite (bien qu’il se donne les gants de n’avoir rien contre le peuple élu auquel il appartient). Ces propos lui tiennent lieu évidemment de savonnette à vilain pour essayer de faire oublier sa tare constitutive à la société élégante à laquelle il brûle de s’agréger. Notons qu’ils ne suscitent aucune réprobation ni chez le narrateur ni chez Saint-Loup, qui rappelle même immédiatement à Bloch qu’il l’a déjà rencontré ; il existe entre eux, en dépit des apparences et malgré le gouffre social qui bée entre eux, des points de contact. C’est pourtant sous le signe de cette violente contradiction existentielle ― un Juif raturant délibérément sa judéité ― que, par Bloch interposé, le baron de Charlus va cristalliser sa position ambivalente, beaucoup plus humorale qu’idéologique, vis-à-vis de l’épineuse question de la place des Juifs dans le paysage français.

Prétendant, non à tort, incarner dans sa personne éminemment patrimoniale toute l’héraldique grandeur de l’histoire de France, Charlus ne peut que considérer comme une monstrueuse anomalie la part de plus en plus visible que prennent les Juifs dans la vie de la nation, et comme une frauduleuse captation d’héritage les biens qu’ils y acquièrent. Le titre de Drumont, La France juive, doit résonner à ses oreilles comme un déchirant oxymore, un accouplement contre nature. Sa réaction lors de l’acquisition par le richissime financier Lord Rufus Israël d’une résidence ayant appartenu aux Guermantes, et ennoblie par de grands souvenirs (Le Nôtre en avait dessiné le parc, Marie-Antoinette y avait couché : mélange typiquement charlusien de réelle valeur esthétique et de fétichisme anecdotique) est tout à fait caractéristique : il y voit un scandaleux attentat contre l’immémorial ordre des choses, et non pas seulement un dommage privé, mais aussi une blessure infligée à l’identité communautaire, un outrage mémoriel : les histoires de famille d’un Charlus se confondent avec le corps même de l’Histoire. Du reste, qui est au juste l’obscur non moins qu’opulent nouveau propriétaire de ces lieux désormais profanés ? Impossible de le caractériser individuellement :

Israël, du moins c’est le nom que portent ces gens, qui me semble un terme générique, ethnique, plutôt qu’un nom propre. On ne sait pas, peut-être que ce genre de personnes ne portent pas de noms et sont seulement désignées par la collectivité à laquelle elles appartiennent. Cela ne fait rien ! Avoir été la demeure des Guermantes et appartenir aux Israël !!! (ibid., 123).

Le triple point d’indignation souligne tout ce qu’il y a d’aberrant et de littéralement inimaginable dans cette folle embardée qui brise lignée et loi de transmission. Après en avoir chassé les légitimes et séculaires desservants, les barbares campent au cœur du sanctuaire. Pour bien faire comprendre au narrateur l’énormité du sacrilège, il recourt à une comparaison d’une sublime incongruité : « Cela fait penser à cette chambre du château de Blois où le gardien qui le faisait visiter me dit : « C’est ici que Marie Stuart faisait sa prière ; et c’est là maintenant où ce que je mets mes balais » (ibid.). Ainsi va l’Histoire, dont des niais voudraient nous faire croire qu’elle obéit à une logique de progrès. En réalité, dans l’universel aveulissement, tout devient pire et, pour résister, ne s’obstinent que de donquichottesques paladins, mi-grandioses mi-bouffons, au premier rang desquels Charlus brandit d’autant plus vaillamment son oriflamme qu’il sait le combat perdu. La marée monte, qui engloutira tout ce qui a sédimenté en lui depuis tant de générations, tout ce qu’il est et tout ce en quoi il croit.

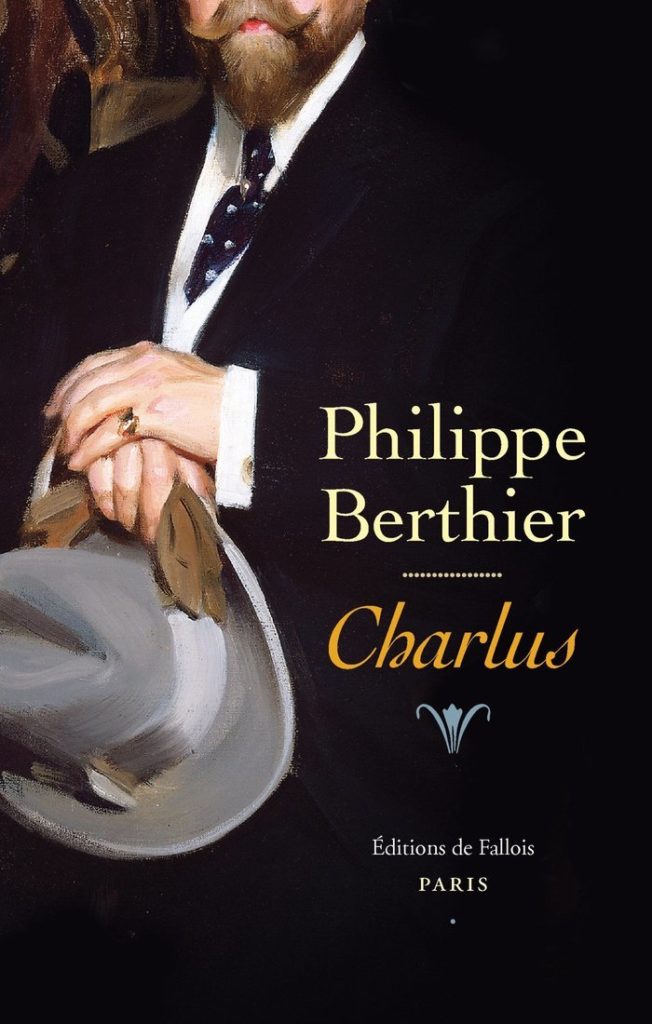

Portrait de Robert de Montesquiou (1897), l’un des modèles les plus célèbres du personnage de Charlus, exposé au Musée d’Orsay• Crédits : Giovanni Boldini

On pourrait être ému par ce puissant sentiment de déshérence historique ― dont le flux de la juiverie est un acteur majeur ― s’il ne se mêlait organiquement à des considérations minuscules, puisque Charlus met sur le même plan de déshonneur irrémissible pour les armes des Guermantes la perte du château (on pense évidemment au Saint-Fargeau de Jean d’Ormesson dans Au plaisir de Dieu) et l’infidélité de la cousine Clara de Chimay qui a planté là son mari. Selon le catéchisme nobiliaire, il n’est pas de hiérarchie dans les manquements : quelle que soit son importance, tout accroc dans l’indéchirable tunique est irréparable et compromet l’ensemble de l’univers moral qui est, à travers la durée, la substance même du « Je maintiendrai » aristocratique. Comme dans La Cerisaie de Tchékhov, à peine s’en sont-ils emparés, les Israël se sont empressés de détruire le jardin à la française, crime aussi rédhibitoire, selon Charlus, que de lacérer un tableau de Poussin, et de le remplacer par un parc à la britannique faisant contresens absolu avec l’architecture qu’il sertit. Ennemi par principe de toute innovation, qui pour lui rime toujours avec dégradation, Charlus ne se laisse pas troubler par l’exemple qu’invoque la grand-mère du narrateur, celui de Marie-Antoinette entourant d’un jardin anglais le Petit Trianon : elle avait la faiblesse de céder à l’esprit du moment, et naturellement aujourd’hui il serait impardonnable de ne pas respecter le Hameau, entré dans le patrimoine, mais Charlus doute tout de même « qu’à cet égard une fantaisie de Mme Israël ait le même prestige que le souvenir de la Reine » (124). Chaque époque a les souveraines qu’elle mérite. Ce qui est certain, c’est que, venus de nulle part, définis par leur vulgaire surabondance d’avoir et leur congénital déficit d’être, les Juifs ne possèdent aucun titre à faire valoir pour usurper un univers qui ne leur doit rien et dans lequel ils s’installent sans scrupules comme d’impudents squatters, qui voudraient faire croire qu’ils sont là chez eux depuis toujours, que cette civilisation raffinée, patinée par les âges, est la leur et qu’ils y évoluent comme de droit naturel. Détournement et confiscation d’hoirie : se profile derrière les incriminations de Charlus le vieux spectre de la pieuvre hébraïque, dont, insinuées partout, les tentacules finiront par étouffer une France démissionnaire et violée, sans doute sourdement éprise de son violeur.

Avec tous ses mensonges, l’affaire Dreyfus a été, pour la société française, un moment de vérité, où chacun s’est vu sommé de se situer. Il fallait choisir son camp. Mais bien subtil, observe le narrateur, celui qui pourrait dire où, dans ce contexte brutalement manichéen, se place le complexe baron de Charlus. On ne peut pas ne pas relever son intérêt persistant pour Bloch, qu’il ne connaît pas. Sans avoir l’air d’y toucher, selon sa stratégie éprouvée de feint détachement camouflant une vive curiosité qui refuse de s’avouer, il se renseigne : est-il jeune ? est-il beau ? a-t-il du talent ?, comme s’il était une proie érotique potentielle, perspective d’autant plus alléchante que risquée, et qu’il s’agirait sans doute, dans le tableau de chasse du grand veneur sexuel qu’est le baron, d’une première : un amant juif (jadis Charlus avait été amoureux de Swann, mais se trompait d’adresse) ― avec tout ce que connote de dépaysement orientaliste cette qualité, aussi prometteuse que dangereuse. Pour Charlus, Bloch est tout simplement un étranger. Au narrateur qui rectifie aussitôt (il est français), le baron rétorque ingénument : « Ah ! (…), j’avais cru qu’il était juif » (Le Côté de Guermantes I ; II, 584). Dans son esprit, il va de soi que judéité et francité s’excluent mutuellement, ce qui convainc le narrateur qu’il est un antidreyfusard consommé. Mais cette conclusion n’est pas pertinente et Charlus ne pose pas la question en ces termes. Pour lui, on a tort d’accuser Dreyfus d’avoir trahi sa patrie, pour l’excellente raison que la patrie de Dreyfus ne peut être que la Judée. Il n’a rien à voir avec la France, et donc aucun devoir envers elle. Paradoxalement, Charlus, si antisémite et parce qu’antisémite, juge Dreyfus innocent. Le narrateur, pour qui visiblement, comme aux yeux de la loi républicaine, les Juifs de France sont des citoyens comme les autres, jouissant des mêmes droits et assujettis aux mêmes obligations que les non-Juifs, fait remarquer au baron qu’en cas de conflit les Juifs aussi seraient mobilisés pour défendre un sol qui est bien aussi à eux. L’argument ne démonte pas Charlus, qui n’est pas loin de voir dans cette intégration « une imprudence » : il ne faut pas, selon lui, s’attendre à ce que des troupes puisées dans les obscures réserves de la colonisation ― des Sénégalais, des Malgaches, mis significativement dans le même sac que les Juifs ― s’investissent avec beaucoup de cœur au service d’une nation où ils restent foncièrement inassimilés. Tiédeur qu’il juge du reste tout à fait naturelle : leurs ancêtres ne sont pas les Gaulois. Pour lui, le véritable forfait de Dreyfus, c’est qu’il a enfreint les lois de l’hospitalité. Il n’est pas coupable d’avoir vendu la France à l’ennemi, mais de s’être montré ingrat à l’égard d’un pays qui l’avait accueilli. Avec cette imputation inattendue, Charlus déplace les enjeux de l’affaire, ou plutôt les vide de toute prégnance, puisque Dreyfus n’est plus un espion à la solde de l’Erbfeind, mais simplement un homme mal élevé, ce qui, pour un adorateur exalté des formes, un esthète absolu comme M. de Charlus, constitue évidemment la faute sans pardon.

Son approche de l’Affaire est d’une complète futilité, qui s’explique non seulement par une incapacité congénitale à envisager dans leur réalité les forces antagonistes à l’œuvre en politique, ainsi que le confirmeront plus tard, pendant la guerre, ses jugements à l’emporte-pièce, souvent d’une confondante inanité, mais surtout par la dimension artistique qui est son étalon unique, son critère radical, pour trancher des personnes et des événements. De ce point de vue, l’idée qu’il se fait du judaïsme passe entièrement par le filtre et le prisme littéraires, spécifiquement raciniens, et, de manière élective, d’Esther, qui le hante de façon obsédante. Son Ancien Testament est revisité par le Grand Siècle, c’est l’antique rêve oriental revu par Versailles et Mme de Maintenon. Autour de ce Bloch encore inconnu, qu’il a besoin d’inventer pour l’assouvissement de ses visions intérieures de créateur sans œuvre, Charlus brode de délirants scénarios où, en pleine irresponsabilité fantasmatique, peuvent se donner libre cours d’inavouables pulsions, dédouanées par leur gratuité et leur supposé statut esthétique :

Peut-être pourriez-vous demander à votre ami de me faire assister à quelque belle fête au Temple, à une circoncision, à des chants juifs. Il pourrait peut-être louer une salle et me donner quelque divertissement biblique, comme les filles de Saint-Cyr jouèrent des scènes tirées des Psaumes par Racine pour distraire Louis XIV (ibid.)

Tel Néron ou Louis II de Bavière, Charlus se rêve metteur en scène et spectateur de représentations privées dont il serait à la fois l’ordonnateur et le suprême jouisseur solitaire. Que dans cette direction, en roue libre, il ne connaisse aucun frein, en témoigne son idée d’un théâtre de la cruauté, où se défoulerait un penchant sadique d’ordinaire savamment censuré :

Vous pourriez peut-être arranger même des parties pour faire rire. Par exemple, une lutte entre votre ami et son père où il le blesserait comme David Goliath. Cela composerait une farce assez plaisante. Il pourrait même, pendant qu’il y est, frapper à coups redoublés sur sa charogne, ou, comme disait ma vieille bonne, sa carogne de mère. Voilà qui serait fort bien fait et ne serait pas pour nous déplaire, hein ! petit ami, puisque nous aimons les spectacles exotiques et que frapper cette créature extra-européenne, ce serait donner une correction méritée à un vieux chameau (584-585).

En entendant, incrédule, ces propos qu’il juge « affreux et presque fous » (on pourrait supprimer le presque), le narrateur souffre non seulement moralement, mais très physiquement, le baron lui broyant le bras à le faire crier, dans une emprise quasi satanique qui, dirait-on, veut le solidariser de force avec les épouvantables tentations que, dans une scène faustienne, il semble déployer devant lui. Ce vertigineux coup de sonde dans les enfers intimes de M. de Charlus restera pour l’heure sans lendemain (en attendant la plongée dans les divines horreurs de Sodome) mais, comme si le judaïsme ouvrait au désir des horizons privilégiés de comblante transgression, cette entrevision suffit à lancer le narrateur dans une méditation pour le moins perplexe sur le mouvant clair-obscur d’une âme connue par tant de traits d’indubitable bonté, et capable tout aussi bien d’abriter de si étranges dessous. Certes, M. de Charlus est quelqu’un de particulièrement enchevêtré, mais il témoigne surtout de l’impossibilité de juger de qui que ce soit. Grande loi proustienne : nous mourrons tous inconnus.

Que la religion juive, avec ses liturgies que Charlus qualifie avec gourmandise d’« asiatiques » (584), lui propose de pompeux opéras bien propres à satisfaire son goût dramaturgique non moins que des inclinations plus secrètes, c’est quelque chose qui ne peut affleurer qu’à certaines minutes d’égarement ― c’est-à-dire de révélation ― et qu’il importe de contredire hautement par les déclarations les plus agressives. Chevalier de Malte, Charlus ne peut supporter que les Bloch aient loué pour l’été une ancienne Commanderie de l’Ordre, comme des coucous faisant leur nid chez les autres :

J’habiterais La Commanderie que rien ne serait plus naturel. Mais un juif ! Du reste cela ne m’étonne pas ; cela tient à un curieux goût du sacrilège particulier à cette race. Dès qu’un juif a assez d’argent pour acheter un château, il en choisit toujours un qui s’appelle le Prieuré, l’Abbaye, le Monastère, la Maison-Dieu. J’ai eu affaire à un fonctionnaire juif, devinez où il résidait ? à Pont-l’évêque. Mis en disgrâce, il se fit envoyer en Bretagne, à Pont-l’Abbé. Quand on donne dans la Semaine Sainte ces indécents spectacles qu’on appelle La Passion, la moitié de la salle est remplie de Juifs exultant à la pensée qu’ils vont mettre une seconde fois le Christ sur la Croix, au moins en effigie (Sodome et Gomorrhe II, III ; III, 490).

Peuple éternellement déicide, selon les clichés les plus triviaux de la vulgate judéophobe (par exemple les Juifs n’aiment rien tant que de faire bouillir les hosties) que Charlus s’approprie sans sourciller en des tirades ou couplets qui sont autant de « numéros » très au point et qu’il ressort avec une délectation narcissique, les Juifs ont en eux une fibre haineuse et perverse, fondatrice ; pour lui, aucun doute, les Bloch n’ont choisi la Commanderie que pour la prostituer. On voit quel jeu biseauté de miroirs se déploie entre les penchants avérés de Charlus et ceux qu’il ne prête aux Juifs que pour s’exonérer des siens. Lorsqu’il apprend que les bureaux de M. Bloch père sont situés rue des Blancs-Manteaux, il est horrifié tout en jubilant profondément :

Quel sacrilège ! Pensez que ces Blancs-Manteaux pollués par M. Bloch étaient ceux des frères mendiants, dits serfs de la Sainte Vierge, que saint Louis établit là. Et la rue a toujours été à des ordres religieux. La profanation est d’autant plus diabolique qu’à deux pas de la rue des Blancs-Manteaux, il y a une rue dont le nom m’échappe, et qui est tout entière concédée aux Juifs ; il y a des caractères hébreux sur les boutiques, des fabriques de pains azymes, des boucheries juives, c’est tout à fait la Judengasse de Paris (…). C’est là que M. Bloch aurait dû demeurer (491).

Charlus, qui se flatte de ne lire les journaux que comme on se lave les mains (II, 584), tel le Romain Pilate se débarbouillant des Juifs, évacue d’emblée de l’affaire Dreyfus toute dimension politique ― c’est-à-dire l’essentiel ― et affecte de surplomber ces misères depuis l’empyrée esthétique :

Naturellement (…), je ne m’occupe de tout cela qu’au point de vue de l’art. La politique n’est pas de mon ressort et je ne peux pas condamner en bloc, puisque Bloch il y a, une nation qui compte Spinoza parmi ses enfants illustres. Et j’admire trop Rembrandt pour ne pas savoir la beauté qu’on peut tirer de la fréquentation de la synagogue. Mais enfin un ghetto est d’autant plus beau qu’il est plus homogène et plus complet (491-492).

S’ensuit une évocation du dépôt dans l’église des Blancs-Manteaux du corps de Louis d’Orléans après son assassinat par Jean sans peur, bien loin des pseudo-urgences autour d’un obscur officier prétendument victime d’injustice. Et de conclure son récital par une pique au curare contre la famille des Orléans, race d’usurpateurs (donc enjuivée !), tristement illustrée par Monsieur, nommé ainsi par antiphrase parce que c’était une vieille dame (492) : l’homosexuel Charlus désigne l’homosexualité comme une tare, de même qu’il projette son propre sadisme sur l’autre race maudite qui a tué Dieu. C’est seulement au prix de ces louches trafics entre soi et soi qu’on peut négocier une certaine paix intérieure. Proust qualifie d’« anti juif » ou de « prohébreu » ce discours emberlificoté, « selon qu’on s’attachera à l’extérieur des phrases ou aux intentions qu’elles recélaient » (ibid.), Bloch étant, par son essence judaïque, l’objet à la fois d’un rejet total (au théâtre, quand le narrateur l’a présenté, Charlus a refusé de lui serrer la main, le traitant avec la plus blessante insolence : Le Côté de Guermantes II, II ; II, 677), et d’une endurante attirance. Mais avec le baron le sérieux ne coagule jamais vraiment, et se résout le plus souvent en enfantillages, soit qu’il s’abandonne à une emphase grotesque (« … pensez, en ce moment où tous ces malheureux Juifs tremblent devant la fureur stupide des chrétiens, quel honneur pour eux de voir un homme comme moi condescendre à s’amuser de leurs jeux ! » ; Le Côté de Guermantes I ; II, 585), soit qu’il cède à des plaisanteries éculées, dont on est consterné qu’elles puissent être reprises par quelqu’un d’aussi supérieur : à propos de la voiture des Bloch, « je comprends qu’ils aient reculé devant le coupé superfétatoire. Ç’aurait été un recoupé » (III, 493). On en a honte pour lui.

L’incurable frivolité de Charlus qui, selon la tradition immuable de l’Église (au moins jusqu’à Vatican II), considère que la Synagogue a les yeux bandés, le rend lui aussi aveugle à la portée profonde des événements, dont il ne retient que l’écume la plus superficielle, c’est-à-dire le plus souvent mondaine. Chez lui tout est toujours vu comme depuis une loge, par le petit bout d’une lorgnette de théâtre, à l’aune d’une scène extraordinairement restreinte, celle des meilleures maisons du noble Faubourg. Les graves fractures de la nation, les vastes déplacements de la tectonique géopolitique se circonscrivent, pour le sourcilleux archiviste et héraldiste du tout petit monde qu’est le grand, à observer comment l’affaire Dreyfus a perturbé des lignes réputées intangibles et calamiteusement mêlé les eaux dans le microcosme blasonné qui gravite autour de l’église saint Thomas d’Aquin. Foin des grands mots creux de Vérité et de Justice ; l’affaire n’est désastreuse que pour une seule raison :

… elle détruit la société (je ne dis pas la bonne société, il y a longtemps que la société ne mérite plus cette épithète louangeuse) par l’afflux de messieurs et de dames du Chameau, de la Chamellerie, de la Chamellière, enfin des gens inconnus que je trouve même chez mes cousines parce qu’ils font partie de la ligue de la Patrie française, antijuive, je ne sais quoi, comme si une opinion politique donnait droit à une qualification sociale (II, 586).

Là se situe la véritable tragédie de l’affaire Dreyfus : nolens volens son triste héros a été instrumentalisé pour servir de sésame à des intrus avides d’infiltrer un milieu qui aurait dû leur rester tout à fait interdit. En agitant des Valeurs majuscules, réputées cimenter une unité et une solidarité qui sont en fait des mirages, on a laissé d’ignobles métastases envahir des salons jusque là purs de tout métissage et qui, devenus poreux, ont abdiqué toute dignité. Pour le grand admirateur de Saint-Simon qu’est Charlus, rien n’est plus faux que la doucereuse et périlleuse maxime : « ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise ». Un corps social ne tient debout que par le plus rigoureux respect de certaines hiérarchies qui sont comme sa colonne vertébrale. Dès lors qu’au nom d’une communauté d’idées supposées transcendantes aux clivages sociaux, on brouille ce cadastre ancestral, le ver est dans le fruit, l’ennemi dans la place, tout se nivelle et se noie dans l’abâtardissement et la confusion.

Cette manière d’envisager les choses, même si elle est exacerbée chez le baron par son tempérament hystérique et la conscience suraiguë des prérogatives de son nom et de son rang, relève évidemment de ce qu’une analyse marxiste naïve qualifierait de « réflexe de classe ». Elle est d’ailleurs spontanément partagée par le frère de Palamède, Basin de Guermantes : c’est un réflexe ethnique, de famille ou de tribu. Ce qui sidère littéralement le duc, ce n’est pas que l’honneur de l’armée française ait pu être souillé, c’est que Swann se soit ouvertement déclaré dreyfusard, attitude qu’il lui est impossible d’admettre de la part d’un homme que « nous » (la caste Guermantes) avions jadis patronné dans le monde. Aucun des traits de sa personnalité, résumés dans un cocasse salmigondis où tous les indices de l’intégration parfaite s’arasent et s’annulent dans un dérisoire air du catalogue :

… un fin gourmet, un esprit positif, un collectionneur, un amateur de vieux livres, membre du Jockey, un homme entouré de la considération générale, un connaisseur de bonnes adresses qui nous envoyait le meilleur porto qu’on puisse boire, un dilettante, un père de famille (Sodome et Gomorrhe, II, I ; III, 76-77)

ne semblait le désigner pour pareille apostasie. Le duc de Guermantes se sent personnellement trahi ― tu quoque ! ― par un fils adoptif qu’il a tiré de sa fange native. Faut-il être un monstre d’ingratitude pour faire ainsi de la peine à la duchesse, qui l’aime tant et a tant fait pour lui ! Comme Charlus, le duc est absolument incapable de dépasser l’étroit horizon des relations personnelles et salonnières, et d’entrevoir qu’avec Dreyfus il s’agit de tout autre chose. Myope de naissance, il considère que, par simple reconnaissance envers Oriane, Swann aurait dû le condamner. Lui ferait-on remarquer qu’il mélange des « ordres » ― pour parler comme Pascal ― qui n’ont rien à voir ensemble, il n’entendrait pas l’objection. La conduite de Swann est « inqualifiable », « immorale ». Le véritable félon, c’est lui, qui reconnaît si mal la dette incommensurable contractée envers ceux qui, malgré son péché originel, l’avaient adoubé. Le dreyfusisme de son neveu Saint-Loup n’affecte pas autant le duc, qui le considère comme plus ou moins écervelé ; d’ailleurs, Saint-Loup fera rapidement machine arrière et, soldat avant tout, regrettera d’être monté à la légère sur cette galère pourrie (III, 97). Mais Swann, avec sa « position de premier ordre ! » (ibid., 79), c’est du suicide. Ce qu’en tous cas se croit autorisé à conclure le duc de Guermantes, c’est que l’affaire Swann, bien plus fâcheuse que l’affaire Dreyfus, confirme ce que d’aucuns tiennent pour un mythe, mais qui s’avère être bel et bien une réalité : l’existence d’un occulte réseau juif. Swann « prouve qu’ils sont tous unis secrètement et qu’ils sont en quelque sorte forcés à porter appui à quelqu’un de leur race, même s’ils ne le connaissent pas. C’est un danger public » (ibid.). Et voilà comment, à partir d’une déception privée, on en vient à dénoncer une menace collective et à partir en croisade.

Les deux frères sont donc aussi inconsistants l’un que l’autre dans leur approche si médiocre d’une crise capitale dont les tenants et aboutissants leur échappent complètement. En faudrait-il une preuve subsidiaire, l’évolution de Basin la fournirait a contrario avec éclat : lui, l’antidreyfusard acharné, revient méconnaissable d’un séjour aux eaux, et proclame désormais à qui veut l’entendre qu’« on ne peut pas condamner un homme contre lequel il n’y a rien » (III, 137). Subite conversion dont le mérite revient à « trois charmantes dames (une princesse italienne et ses deux belles-sœurs) ». Entre deux parties de bridge, il avait vite reconnu leur « intellectualité supérieure », avec laquelle il n’était pas de force à lutter. Or elles étaient persuadées de l’innocence de Dreyfus. Par lâcheté, esprit d’imitation, désir de plaire, le duc de Guermantes endosse alors cette opinion, et rentre à Paris dreyfusard enragé : de l’effet des cures thermales sur les revirements politiques…

Dans le tissu conjonctif du milieu Guermantes circulent la même irresponsabilité, les mêmes professions de foi en toc, parce qu’on n’a foi qu’en soi, dans la tautologie béate : je suis ce que je suis, et qui qu’en grogne. Le seul personnage qui fasse preuve d’authenticité est le prince qui, synchrone avec son épouse, suit en secret un émouvant itinéraire : idolâtre de l’armée, il s’est peu à peu convaincu que non seulement des illégalités entachaient le procès de Dreyfus, mais que celui-ci n’avait pas failli. Il en fait part à son ami Swann, dont il avait cru d’abord devoir s’éloigner. Et il a la satisfaction d’apprendre que celui-ci a refusé de signer la pétition dreyfusarde initiée par Bloch : il ne veut en rien être mêlé à la campagne antimilitariste et affirme plus que jamais haut et fort sa qualité de Français, portant sa décoration de 1870 et demandant de recevoir à sa mort le salut militaire. Dans un environnement inepte, le prince de Guermantes et Swann sauvent l’honneur.

Les autres persistent dans leur insignifiance ou leur habileté intéressée. Le duc de Guermantes finira par ne plus souffrir qu’on lui parle de l’Affaire, « qui a causé tant de malheurs », mais le seul auquel il ait été réellement sensible, c’est d’avoir été blackboulé à la présidence du Jockey au profit d’un absurde Chaussepierre, parce qu’Oriane a été dreyfusarde, qu’elle reçoit les Rothschild et que les Guermantes sont à moitié Allemands… Tout se paie. Mme Verdurin, elle, avait misé sur le mauvais cheval ― on l’a vue à la Cour d’Assises à côté de Mme Zola ; La Prisonnière ; III, 741 ―, ce qui, du point de vue mondain, aurait pu et dû la couler à pic. Mais, sur le long terme, c’est le contraire qui s’est produit :

Mme Verdurin, à la faveur du dreyfusisme, avait attiré chez elle des écrivains de valeur qui momentanément ne lui furent d’aucun usage mondain parce qu’ils étaient dreyfusards. Mais les passions politiques sont comme les autres, elles ne durent pas. De nouvelles générations viennent qui ne les comprennent plus ; la génération même qui les a éprouvées change, éprouve des passions politiques qui, n’étant pas exactement calquées sur les précédentes, réhabilitent une partie des exclus, la cause d’exclusivisme ayant changé (III, 740).

L’affaire avait passé, A. France était resté à Mme Verdurin, illustrant son salon alors même qu’il n’était plus une officine de dreyfusisme militant, comme plus tard l’illustreront les ballets Russes, dont elle sera en quelque sorte l’hôtesse officielle. Un clou chasse l’autre, l’essentiel est de se maintenir « dans le mouvement ». Au fond, entre Dreyfus et Nijinski, pas de véritable différence : l’un et l’autre n’auront été que des must de la mode, et le dreyfusisme un avatar du snobisme.

Finalement, l’Affaire a « brisé les cadres », dit Proust (ibid.) et déboussolé les repères. Les digues s’étaient rompues, on ne savait plus qui était qui, au point qu’un imbécile comme M. de Cambremer pouvait croire et dire que Charlus était « extrêmement dreyfusard », sous prétexte que son cousin le prince de Guermantes l’était (III, 479). Jérusalem n’était même plus dans Jérusalem, puisque Bloch avait dissipé les remugles du ghetto en se transformant en l’odorant Jacques du Rozier, réussissant même l’exploit, grâce à un monocle emprunté à Saint-Loup, de remodeler son anatomie et d’escamoter un nez trop explicite (Le Temps retrouvé ; IV, 530-531). L’Affaire aura au moins servi à Bloch à se désenjuiver… C’était bien la peine d’avoir offert à la cause juive un martyr. Tout ça pour ça… Quelle pitié ! Sur tant d’agitations, le Temps a bientôt déployé son grand manteau d’indifférence ; le sable qu’il répand continuellement sur les êtres et les événements les transforme très vite en objets archéologiques. Comme la plupart des gens de son monde, Charlus est passé complètement à côté de la signification d’un spasme national qui a profondément ébréché le socle des valeurs et représentations traditionnelles. La guerre se chargera de solder les comptes. Imperturbablement fidèle à lui-même (et germanophile impénitent), le baron n’y montrera pas plus de clairvoyance et réduira l’affrontement planétaire à des potins puérils, à des anecdotes provenant d’une Atlantide engloutie, à de douteux frissons d’esthète. En Charlus, si doué et si nul, Proust, dirait-on, a voulu incarner, dans un cas-limite, une forme paradoxale de bêtise : celle des hommes réputés suprêmement intelligents.

Philippe Berthier

[1] Toutes nos références à l’édition d’à la recherche du temps perdu, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 4 vols., sous la direction de J.-Y. Tadié.