« Callot & Flaubert, Rembrandt et Proust : quand la gravure inspire l’écriture »

Exposition au Petit Palais – Du 12 septembre 2023 au 14 janvier 2024

“Trésors en noir et blanc. Dürer, Rembrandt, Goya, Toulouse-Lautrec”

Le Petit Palais met à l’honneur son riche cabinet d’arts graphiques à travers une sélection de près de 200 feuilles des grands maîtres de l’estampe comme Dürer, Rembrandt, Callot, Goya, Toulouse-Lautrec, entre autres…

Il faut aller voir ces « trésors en noir et blanc », une exposition de gravures et d’estampes réunies par le Petit Palais et dévoilées jusqu’en janvier 2024, provenant pour l’essentiel de ses propres collections.

L’exposition s’ouvre avec des gravures d’Albrecht Dürer : les célèbres représentations d’Adam et Eve, Melancolia, Némésis, du Rhinocéros et quelques planches de son Apocalypse.

Albrecht Dürer, Melencolia I,1514

Albrecht Dürer, Melencolia I,1514

Burin, Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris © Paris Musées / Petit Palais

Artiste admiré par Flaubert et Proust, Albert Dürer n’est cité qu’une seule fois dans la Recherche. Mais on sait que Proust lut des brochures qui lui étaient consacrées dont celle écrite par l’historien d’art et collectionneur Charles Éphrussi, qui fut le modèle – entre autres -, de Charles Swann ; grand spécialiste de Dürer, celui qu’on surnommait le « bénédictin-dandy » conseilla Proust dans ses recherches sur Ruskin.

Une salle est ensuite consacrée au maître de l’eau-forte, Jacques Callot (1592-1635). Né à Nancy, il partit se former en Italie, à Rome et à Florence, avant de mettre son art au service du duc de Lorraine, de la cour d’Espagne ou du roi de France. Il perfectionna la technique de la gravure avec des procédés qui permirent une plus grande précision et une meilleure traduction des formes et du mouvement dans l’espace.

La série des Caprices, chef-d’œuvre de sa période florentine, est éblouissante ; inspirées par les costumes et les mouvements des acteurs de la commedia dell’arte, ces vignettes donnent l’impression de scènes croquées sur le vif.

Jacques Callot, Les Deux Pantalons, vers 1616-1617,

eau-forte, Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris © Paris Musées / Petit Palais

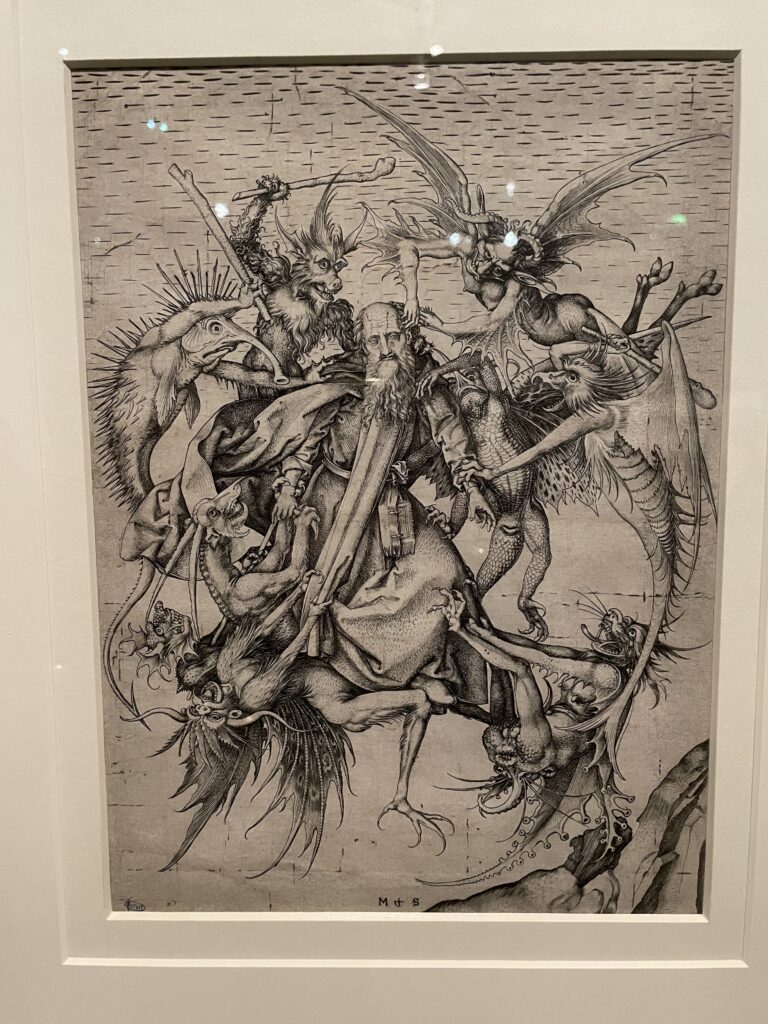

Viennent ensuite deux Tentations de saint Antoine ; la première, très célèbre à l’époque, est signée de Martin Schongauer et aurait inspiré la sienne à Jacques Callot, dont on sait qu’elle servit de modèle à Flaubert pour écrire sa Tentation de saint Antoine.

Martin Schongauer, La Tentation de saint Antoine, vers 1470-1475,

burin, Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris © Paris Musées / Petit Palais

Rappelons l’histoire en quelques mots : lors d’un voyage familial en Italie en 1845, Flaubert fut saisi d’admiration devant le tableau de La Tentation de sainte Antoine, alors attribué à Pierre Brueghel le Jeune (v. 1564-1638), exposé au Palais Balbi à Gênes.

Pierre Brueghel le Jeune, La Tentation de Saint Antoine.

Peinture du début du XVIe siècle exposée au Palazzo Spinola di Pellicceria, à Gênes

Il l’écrit aussitôt à son ami Alfred Le Poittevin : « J’ai vu un tableau de Brughel [Breughel] représentant La Tentation de st Antoine, qui m’a fait penser à arranger pr le théâtre La Tentation de st Antoine. Mais cela demanderait un autre gaillard que moi. »

Il confirme cette forte impression dans les notes de son Voyage en Italie : « Ensemble fourmillant, grouillant et ricanant d’une façon grotesque et emportée, sous la bonhommie de chaque détail. Ce tableau paraît d’abord confus, puis il devient étrange pour la plupart, drôle pour quelques-uns, quelque chose de plus pour d’autres – il a effacé pour moi toute la galerie où il est. Je ne me souviens déjà plus du reste. »

Entre autres détails, Flaubert remarque des « grenouilles à bras et sautant sur les terrains».

Le tableau est un véritable choc esthétique pour Flaubert et son projet de livre sur saint Antoine l’accompagnera désormais toute sa vie. À défaut du tableau, Flaubert se procure dès 1846 le tirage de la gravure de Callot, qui ornera son cabinet de travail jusqu’à sa mort et accompagnera la rédaction des trois versions successives de La Tentation de saint Antoine.

Il aime ce « grotesque triste » qui ne le fait « pas rire mais rêver longuement » explique-t-il dans une lettre à Louise Colet. Flaubert retrouve chez Callot ces scènes aux allures fantastiques qui lui plaisent tant et le côté monstrueux des tentations qui assaillent l’ermite. La gravure se trouve encore aujourd’hui dans la bibliothèque de Flaubert conservée à l’Hôtel de ville de Canteleu.

Jacques Callot (1592-1635), La Tentation de saint Antoine

Eau-forte ayant appartenu à Flaubert, conservée à l’Hôtel de Ville de Canteleu

Flaubert cite encore Callot dans Par les champs et par les grèves, le récit de son voyage en Bretagne avec son ami Maxime Du Camp. Devant le spectacle du courrier d’Auray, l’homme de la poste qui passe à cheval sur le rivage, il s’exclame : « Quel ensemble que celui-là ! Quel homme et quel cheval ! Quel tableau ! Callot, sans doute, l’aurait reproduit ; il n’y avait que Cervantès pour l’écrire. »

Flaubert écrit la première version de sa Tentation de saint Antoine en 1848-1849, sous la forme d’un poème dramatique. Comme le souligne le spécialiste Yvan Leclerc, il ne s’agit pas d’une pièce de théâtre comme Flaubert en avait eu l’idée initialement, mais d’un « texte hybride, fortement marqué par la scène, avec ses dialogues, son défilé de figures monstrueuses, son espace des métamorphoses à vue. »

La suite est connue : l’écrivain en fait une lecture enthousiaste à ses amis, pendant quatre jours d’affilée, mais Louis Bouilhet et Maxime Du Camp lui conseillent d’abandonner son projet de publication. La déception est cruelle pour Flaubert qui n’écrira plus jamais avec un tel élan lyrique. « C’était un déversoir ; je n’ai eu que plaisir à écrire, et les dix-huit mois que j’ai passés à en écrire les 500 pages ont été parmi les plus profondément voluptueux de toute ma vie » raconte-t-il dans une lettre à Louise Colet, au milieu des affres que lui procure l’écriture de Bovary (6 avril 1853).

Après la publication de Madame Bovary en 1856, Flaubert reprend La Tentation de saint Antoine mais il n’est pas encore prêt à transformer radicalement son œuvre. “Moins lyrique, le texte devient plus dramatique” (G. Séginger).

Jacques Callot ressurgit en 1869, dans un passage de L’Éducation sentimentale : « Il admira des académies de femmes échevelées, des paysages où les troncs d’arbre tordus par la tempête foisonnaient, et surtout des caprices à la plume, souvenirs de Callot, de Rembrandt ou de Goya, dont il ne connaissait pas les modèles. »

C’est alors que Flaubert reprend La Tentation de saint Antoine, peu de temps avant la guerre et juste après la mort de son ami Louis Bouilhet et de Sainte-Beuve ; il l’achève vers 1872, au milieu de nouveaux deuils – sa mère et Théophile Gautier -, et publie le tout chez Charpentier en 1874.

« Au milieu de mes chagrins, j’achève mon Saint Antoine. C’est l’œuvre de toute ma vie, puisque la première idée m’en est venue en 1845, à Gênes, devant un tableau de Breughel & depuis ce temps-là je n’ai cessé d’y songer et de faire des lectures afférentes. »

Gustave Flaubert, lettre à Marie-Sophie Leroyer de Chantepie, 5 juin 1872

Comment expliquer une telle obsession pour la figure de saint Antoine ?

Yvan Leclerc nous donne en partie la réponse : « Antoine, c’est lui : il peut dire « je » sous le couvert de la robe de moine, se projeter dans la figure double du saint et de son cochon. Il a en commun avec l’ermite égyptien la réclusion dans le désert, la religion du Livre, la fascination pour les idées qui se matérialisent en images ; les hallucinations aussi, il en a fait l’expérience. Il satisfait également un autre goût, celui de l’encyclopédie. Toutes les religions et les hérésies apparaissent devant le saint. » Yvan Leclerc, Album Gustave Flaubert (NRF, Gallimard 2021).

La possibilité d’écrire un récit consacré à « l’onirisme érudit » le fascine, et nous donne un très beau “ livre fait de livres” selon la formule de Michel Foucault.

La gravure de Jacques Callot a joué un rôle essentiel dans le processus créatif de Flaubert.

Il vit d’autres gravures de Callot, à Rome, au palais Corsini : ses notes mentionnent La Vie du soldat, L’Arbre aux pendus, et L’Estrapade, de la série Les Misères de la guerre. Cette série de dix-huit eaux-fortes évoque avec précision les ravages et la violence de la Guerre de Trente Ans (1618-1648) qui se déroulait alors en Europe.

Également présentées à l’exposition du Petit Palais, elles donnent une idée du talent de leur auteur :

Jacques Callot, Les Grandes Misères de la guerre : La pendaison (gravure n° 11)

Proust et Rembrandt

L’exposition du Petit Palais se poursuit autour de Rembrandt, avec une série d’autoportraits et la célèbre Pièce aux cent florins. L’importance du peintre dans l’œuvre de Proust a été maintes fois soulignée, lui qui se rendit à Amsterdam en septembre 1898 pour admirer la rétrospective organisée sur l’œuvre de Rembrandt et écrivit même un opuscule sur le sujet.

On parle moins souvent du rôle essentiel des gravures chez Proust. Comme l’a souligné Adrien Goetz, « ces reproductions lui servent, d’une manière très classique dans sa génération, à connaître les œuvres qu’il n’a pas vues, et sont pour lui des aide-mémoire, qui lui permettent d’avoir sous les yeux des œuvres aimées, comme les Carpaccio vus à Venise ou les fresques de Giotto de Padoue. »

Philip Kolb, cité par Jérôme Picon, note qu’« il avait accumulé une collection de gravures et de reproductions de toutes sortes qu’il faisait apporter près de son lit lorsqu’il voulait les consulter».

On se souvient de ce très beau passage de la Recherche où le Narrateur explique les différents degrés artistiques des cadeaux offerts par sa grand-mère :

« Elle eût aimé que j’eusse dans ma chambre des photographies des monuments ou des paysages les plus beaux. Mais au moment d’en faire l’emplette, et bien que la chose représentée eût une valeur esthétique, elle trouvait que la vulgarité, l’utilité reprenaient trop vite leur place dans le mode mécanique de représentation, la photographie. Elle essayait de ruser et, sinon d’éliminer entièrement la banalité commerciale, du moins de la réduire, d’y substituer, pour la plus grande partie, de l’art encore, d’y introduire comme plusieurs « épaisseurs » d’art : au lieu de photographies de la Cathédrale de Chartres, des Grandes Eaux de Saint-Cloud, du Vésuve, elle se renseignait auprès de Swann si quelque grand peintre ne les avait pas représentés, et préférait me donner des photographies de la Cathédrale de Chartres par Corot, des Grandes Eaux de Saint-Cloud par Hubert Robert, du Vésuve par Turner, ce qui faisait un degré d’art de plus. Mais si le photographe avait été écarté de la représentation du chef-d’œuvre ou de la nature et remplacé par un grand artiste, il reprenait ses droits pour reproduire cette interprétation même. Arrivée à l’échéance de la vulgarité, ma grand’mère tâchait de la reculer encore. Elle demandait à Swann si l’œuvre n’avait pas été gravée, préférant, quand c’était possible, des gravures anciennes et ayant encore un intérêt au-delà d’elles-mêmes, par exemple celles qui représentent un chef-d’œuvre dans un état où nous ne pouvons plus le voir aujourd’hui (comme la gravure de la Cène de Léonard avant sa dégradation, par Morghen). Il faut dire que les résultats de cette manière de comprendre l’art de faire un cadeau ne furent pas toujours très brillants. L’idée que je pris de Venise d’après un dessin du Titien qui est censé avoir pour fond la lagune, était certainement beaucoup moins exacte que celle que m’eussent donnée de simples photographies. »

La Cène Léonard de Vinci, gravure de Raphael Morghen,

MAH Musée d’art et d’histoire, Ville de Genève. Ancien fonds

Dans l’exposition du Petit-Palis, un lecteur de Proust ne peut qu’être saisi en apercevant l’œuvre de Rembrandt intitulée Les Trois Arbres : elle est comme une gravure cachée dans son œuvre, car Proust la décrit sans la citer nommément dans ce passage des Jeunes filles en fleurs :

Rembrandt, Les Trois Arbres, 1643

Eau-forte, pointe sèche, burin et morsure à la fleur de soufre, 212 × 283 mm

« Nous descendîmes sur Hudimesnil ; tout d’un coup je fus rempli de ce bonheur profond que je n’avais pas souvent ressenti depuis Combray, un bonheur analogue à celui que m’avaient donné, entre autres, les clochers de Martainville. Mais cette fois il resta incomplet. Je venais d’apercevoir, en retrait de la route en dos d’âne que nous suivions, trois arbres qui devaient servir d’entrée à une allée couverte et formaient un dessin que je ne voyais pas pour la première fois, je ne pouvais arriver à reconnaître le lieu dont ils étaient comme détachés, mais je sentais qu’il m’avait été familier autrefois ; de sorte que mon esprit ayant trébuché entre quelque année lointaine et le moment présent, les environs de Balbec vacillèrent et je me demandai si toute cette promenade n’était pas une fiction, Balbec un endroit où je n’étais jamais allé que par l’imagination, Mme de Villeparisis un personnage de roman et les trois vieux arbres la réalité qu’on retrouve en levant les yeux de dessus le livre qu’on était en train de lire et qui vous décrivait un milieu dans lequel on avait fini par se croire effectivement transporté.

[…] Où les avais-je déjà regardés ? Il n’y avait aucun lieu autour de Combray où une allée s’ouvrît ainsi. Le site qu’ils me rappelaient il n’y avait pas de place pour lui davantage dans la campagne allemande où j’étais allé une année avec ma grand’mère prendre les eaux. Fallait-il croire qu’ils venaient d’années déjà si lointaines de ma vie que le paysage qui les entourait avait été entièrement aboli dans ma mémoire et que, comme ces pages qu’on est tout d’un coup ému de retrouver dans un ouvrage qu’on s’imaginait n’avoir jamais lu, ils surnageaient seuls du livre oublié de ma première enfance ? […] Je crus plutôt que c’étaient des fantômes du passé, de chers compagnons de mon enfance, des amis disparus qui invoquaient nos communs souvenirs. […] Et quand, la voiture ayant bifurqué, je leur tournai le dos et cessai de les voir, tandis que Mme de Villeparisis me demandait pourquoi j’avais l’air rêveur, j’étais triste comme si je venais de perdre un ami, de mourir moi-même, de renier un mort ou de méconnaître un Dieu. »

Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs

L’exposition se poursuit avec des œuvres de Goya, de Félix Buhot (1847-1898) – illustrateur favori de Barbey d’Aurevilly – et d’Edgar Chahine (1874-1947), d’origine arménienne, qui illustra a posteriori de nombreuses œuvres de Flaubert.

On trouve encore quelques œuvres du montmartrois Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923), qui partagea avec Marcel Aymé l’amour de la Butte et de ses bistrots, des chats et des pauvres gens, l’humour et l’anti-conformisme.

Le Musée de Montmartre lui consacre une intéressante exposition, à découvrir jusqu’en février 2024.

Théophile-Alexandre Steinlen, Apothéose des chats, 1905,

huile sur toile, 164,5 x 300 cm © Studio Monique Bernaz, Genève

Hélène Montjean