Correspondance de François et Claude Mauriac : entretien avec Philippe Baudorre

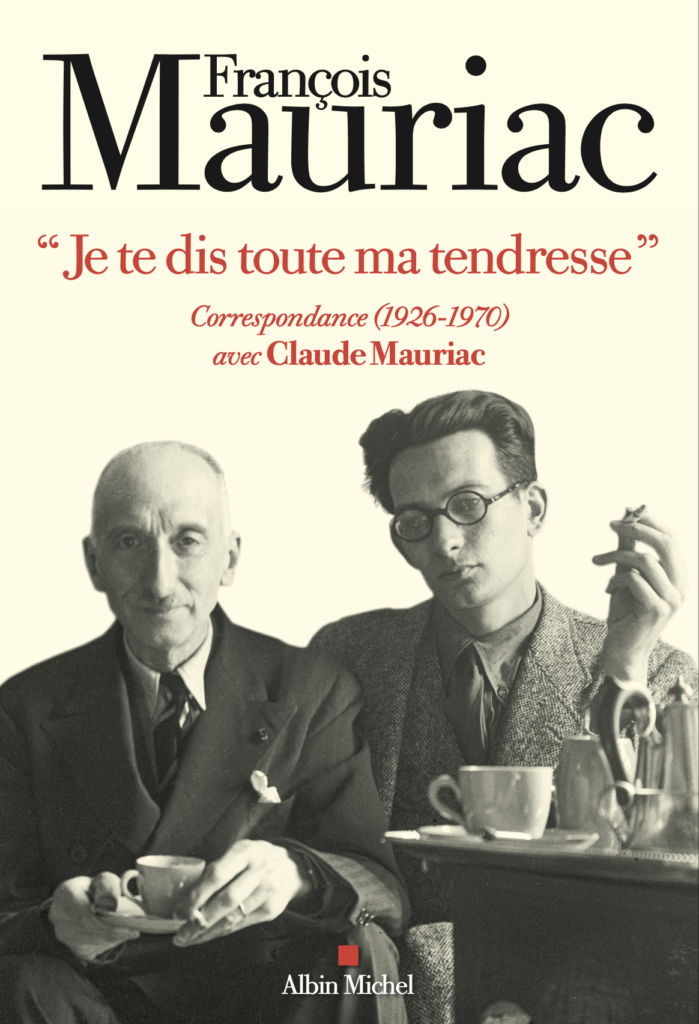

Le jeudi 27 novembre 2025, l’Hôtel Littéraire Le Swann recevait une soirée littéraire d’exception autour de la parution du volume de la correspondance entre François et Claude Mauriac aux éditions Albin Michel. Un livre-événement avec 700 pages inédites des Mauriac, père et fils : « Je te dis toute ma tendresse », Correspondance (1926-1970).

Philippe Baudorre, maître d’œuvre de cet ouvrage, est professeur émérite de littérature française de l’Université Bordeaux Montaigne et membre du Centre Mauriac de cette université (Équipe de recherche PLURIELLES). Il a été vice-président du Centre François Mauriac de Malagar dédié à l’écrivain auquel il a consacré plusieurs livres et articles.

Il s’est entretenu avec Nathalie Mauriac, petite-fille et fille de François et Claude Mauriac, répondant ensemble aux questions posées par Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels Littéraires.

Voici leur dialogue transposé pour les lecteurs de ce blog :

JL – Comment François Mauriac a-t-il fait l’apprentissage de son rôle de père, alors qu’il avait lui-même perdu son père à l’âge de deux ans ; puis, qu’à cause de la guerre, il avait été absent lors des trois premières années de l’enfance de Claude ?

PB – Les premières lettres conservées dans ce volume de correspondance sont de 1926. En les lisant, on a effectivement le sentiment d’un père un peu mal à l’aise ou emprunté, qui a du mal à trouver le bon ton ou la bonne distance face à son « petit garçon », peut-être parce qu’il n’a pas connu lui-même cette relation entre un père et son fils. (Son absence les trois premières années de la vie de Claude à cause de la guerre a pu jouer un rôle également.)

Il est de plus, à cette époque, totalement accaparé par le succès que connaissent ses romans et les obligations sociales voire mondaines qu’engendre ce succès le tiennent à distance du monde des enfants réservé à Jeanne, son épouse. C’est quelques années plus tard, lorsque Claude devient un adolescent, puis un jeune homme, que le ton change, alors que, comme l’écrit François en 1933, « ce grand jeune homme qui est là, c’est notre fils : ce que nous aimons le plus au monde… » Dès lors, tout au long de leur long dialogue, on est frappé, et touché, par l’affection, la « tendresse » maintes fois exprimée, comme le souligne le titre du livre.

JL – Pourquoi, alors même que François Mauriac multiplie le vocabulaire et les marques de l’affection, Claude semble ne retenir que la distance ? Comme lorsqu’il dit : « Je suis pour lui un étranger, le plus familier des étrangers mais un étranger » ?

PB – Cette remarque est tirée d’un passage du journal personnel que Claude a tenu tout au long de sa vie. On y trouve régulièrement cette oscillation entre deux sentiments extrêmes : mon père et moi, nous nous comprenons parfaitement car nous sommes faits du même sang ou, à l’opposé, nous ne pouvons ni nous parler sincèrement ni nous comprendre véritablement.

On y devine l’aspiration profonde de Claude qui rêve d’une telle transparence des sentiments et des cœurs qu’elle ne peut être que déçue, ce qui s’exprime alors dans des phrases telles que celle que vous citez. Mais la lecture de leur correspondance montre qu’ils sont su aller très loin dans l’échange et l’aveu, certainement beaucoup plus loin que bien des pères et des fils.

JL – Quel rôle ont joué dans la formation de Claude la vocation contrariée d’aviateur et le décès de son cousin Bertrand Gay-Lussac ?

PB – Cette vocation contrariée marque une époque, celle de la gloire que connaissent alors les pionniers de l’aviation, mais elle pose aussi, alors qu’il n’a que 14 ans, les premières questions sur l’avenir de Claude : quelles études ? quel métier ? Elles précèdent de peu ce qui constitue dans sa vie un drame majeur, une blessure dont Claude ne se remettra jamais et qu’il placera au cœur de l’œuvre immense du Temps immobile, la mort rapide et brutale à 14 ans de son cousin Bertrand Gay-Lussac, « mon cousin de sang, mon frère de cœur ». Les lettres qu’il adresse alors à ses parents sont bouleversantes et expriment sa détresse.

JL – Comment François Mauriac aide-t-il à faire naître la vocation d’écrivain de son fils, comme lorsqu’il l’encouragea dans ses débuts de journaliste ?

PB – Les premières traces d’écrits de Claude remontent à 1925, voire 1922 ! Il est né en 1914 ! Je ne sais pas si on peut alors parler de « vocation » mais on sait qu’il a, très jeune, écrit régulièrement, plus particulièrement à partir de l’adolescence, vers 16 ans. Son journal ou des nouvelles, des reportages, des essais de fiction. On ne peut nier l’influence de la figure paternelle, alors en pleine gloire, comme en 1931, lorsqu’il fait son « service de presse » en dédicaçant à sa mère, sa grand-mère et quelques proches son premier article publié dans un magazine, alors que son père vient de signer le sien chez Grasset.

En ce qui concerne le journalisme on peut être surpris de voir François mettre au contraire en garde son fils, en 1936, contre ce qui est à ses yeux « une détestable école pour ceux du moins – et c’est ton cas – qui ont ‘’quelque chose’’ dans la tête et dans le cœur. » Ce qu’il attendra de Claude, et réclamera de façon très insistante, pendant des années, c’est un roman. Il sera exaucé, mais pas forcément convaincu par le résultat, lorsque Claude publiera en 1957 son premier roman, Toutes les femmes sont fatales.

JL – On découvre à travers ces lettres le rôle central de Jeanne Mauriac, sa personnalité et son influence sur François et Claude. Pouvez-vous nous en parler davantage ?

PB – Le corpus qui m’a été confié par la famille contenait de nombreuses lettres de Claude à sa mère, et d’autres adressées à ses deux parents. Il m’a donc paru nécessaire de publier toutes les lettres de Claude, celles à Jeanne comme celles à François, d’autant que lorsqu’il écrit à sa mère, il sait qu’elle va communiquer la lettre à son mari. Nous avons pu également retrouver et publier quelques lettres de Jeanne, moins nombreuses mais elles aussi précieuses car elles permettent de mettre en lumière celle qui, pour le grand public, est surtout restée dans l’ombre. Comme Claude l’a noté à plusieurs reprises, elle n’apparaît que rarement sur les photos de famille car c’est elle qui les prenait, et avec quel talent, celles que nous publions en témoignent. Elle trouve donc dans ce volume toute sa place.

C’est une femme de conviction, courageuse, active, dynamique, et la relation que Claude entretient avec elle apporte une touche différente de celle qu’il a avec son père, plus affective, plus sensuelle, même si, comme avec son père, des désaccords peuvent parfois les opposer. Cette correspondance ne met donc pas seulement face à face François et Claude, mais aussi, bien sûr, Jeanne, épouse et mère adorée, mais, au-delà de ce trio, elle évoque en permanence tout un univers familial, la grand-mère, les autres enfants Mauriac, Claire, Luce, Jean, les petits-enfants et les nombreux et très présents cousins.

Jeanne Mauriac par Jacques-Emile Blanche, 1923. Huile sur toile. Collection Mauriac, Musée des Beaux-Arts de Rouen.

JL – On connaît l’importance de Malagar dans l’univers mauriacien mais on parle moins de Vémars. Pourriez-vous nous rappeler comment ce livre répare cette injustice ?

PB – On connaît l’attachement profond de François et de Claude à Malagar, la propriété girondine des Mauriac. Tous deux ont écrit sur Malagar, qui est devenu un élément central de leurs œuvres. Les Mauriac y font des séjours réguliers, deux fois par an, à Pâques et à l’automne, au moment des vendanges. Vémars, propriété de la mère de Jeanne, Léonie Lafon, dite « Gramcht », est, par sa proximité avec Paris, un lieu de vie, souvent partagé avec les cousins Gay-Lussac. Claude y passe des années d’enfance avec son cousin Bertrand, et y revient très régulièrement, notamment pour y voir sa grand-mère, autre figure centrale de la vie familiale. Vémars est donc l’extension champêtre de Paris ; au début des années cinquante, les Mauriac font aménager à leur goût la vaste maison pour permettre à François d’y travailler à son aise.

JL – Qu’apprend-on sur la relation Gide-Mauriac à travers les lettres et leurs rencontres, comme cette visite de Gide à Malagar ?

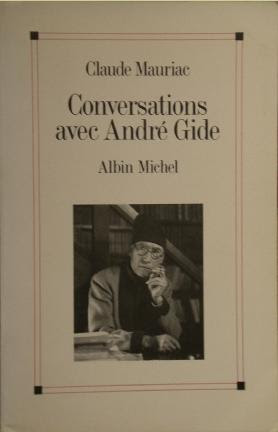

PB – On connaissait le séjour d’André Gide à Malagar auprès de François et Claude, en juillet 1939, grâce aux livres de Claude, notamment Conversations avec André Gide, où il publie des passages de son journal et quelques extraits de lettres (Albin Michel, 1951 ; nouvelle édition revue et augmentée, 1990). Les trois lettres de Claude à sa mère publiées ici complètent ces informations. Jean Touzot avait déjà montré combien l’intervention de Claude, qui avait osé aborder Gide rencontré près des Champs-Élysées en 1937, avait été décisive pour rapprocher les deux écrivains. Son rôle apparaît ici encore plus clairement.

JL – Comment Claude Mauriac a-t-il pu faire lire son journal intime à son père ? Qu’est-ce que cela dit de leur relation ?

PB – Il est effectivement surprenant de découvrir que Claude fait lire, non pas régulièrement mais à certains moments, des passages de son journal intime à son père, mais également à sa mère, à ses sœurs ou à certains de ses amis. Cela peut indiquer que ce journal n’est pas aussi intime que cela, ou que ce ne sont pas les passages les plus intimes qu’il propose à leur lecture. On peut penser qu’il choisit les passages dans lesquels il se fait chroniqueur de la vie familiale, ce qui est une part importante de ce journal, tenu pour garder la trace des événements, des rencontres, des conversations.

C’est aussi pour lui une façon de leur transmettre ses émotions, ses réflexions, de se livrer, de tenter de parvenir à cette « transparence des cœurs » que nous avons déjà évoquée. En ce sens, cette façon de communiquer rejoint celle que la correspondance permet d’établir, un échange indirect, à distance, qui permet de passer outre la retenue, la pudeur qu’impose le face à face ; « puisque nous ne pouvons nous parler, écrivons-nous », propose François à Claude le 22 avril 1936. Donner à lire des passages de son journal est une autre façon de « s’écrire », qui donne souvent lieu à une réponse ou à un commentaire par lettre.

JL – Quelle a été la place de la religion dans leurs échanges ?

PB – Elle occupe une place centrale. « Cher Claude n’efface pas Dieu de ta vie. Ne renonce pas au Christ. », lui écrit François le 1er juin 1940, alors que son fils lui a avoué quelques mois auparavant : « Rien en moi n’est chrétien – sinon cette nostalgie du Christ, ce regret. » La distance entre la foi profonde de l’un et l’agnosticisme inquiet de l’autre n’interrompra jamais leurs échanges sur le sujet, particulièrement profonds dans les lettres de juillet 1955. « Tu n’es pas résigné, tu cherches … », lui écrit alors François.

JL – Comment la famille a-t-elle vécu la guerre et ses dangers ? Pourquoi cette période occupe-t-elle un gros tiers du livre et à quel moment, dans quelles conditions, François Mauriac a-t-il rejoint la Résistance ?

PB – La guerre provoque la plus longue séparation entre Claude et ses parents. Il est mobilisé le 1er septembre 1939 et rejoint son cantonnement à Versailles tandis que François et Jeanne restent à Malagar jusqu’en décembre. Ils s’écrivent alors régulièrement. Nous avons ensuite quelques lettres au cours de l’hiver, puis d’autres lorsque la famille quitte Paris en mai 1940 pour se réfugier à Malagar où Claude les rejoindra après l’armistice. Leur correspondance prend une tout autre ampleur à partir de novembre 1940 lorsque Claude s’installe à Paris où il trouve un emploi alors que ses parents prolongent leur séjour à Malagar jusqu’en janvier 1942.

Les lettres qu’ils échangent alors sont longues, nombreuses, et contiennent de très nombreuses informations sur leurs quotidiens respectifs. Les lettres de Claude constituent une véritable chronique de la vie à Paris sous l’Occupation, très précise et très complète : les actualités théâtrales voisinent avec les difficultés d’alimentation, la présence des soldats allemands dans les lieux publics et les nombreuses attaques contre son père dans la presse collaborationniste. De son côté, François lui raconte les conditions de vie à Malagar réquisitionné pour loger un officier allemand.

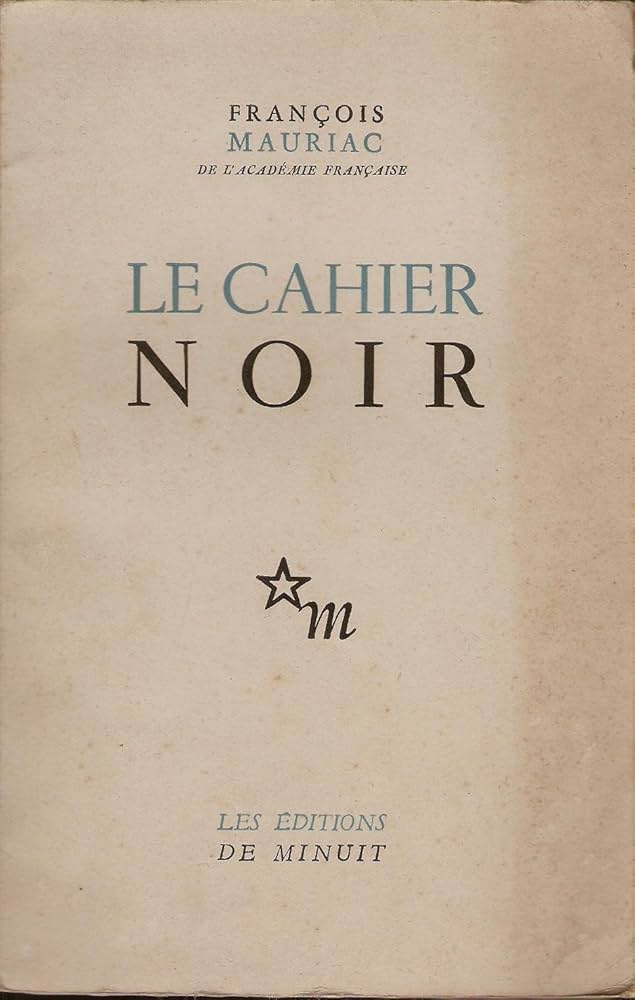

C’est à son retour à Paris, en janvier 1942, que François rejoint la résistance intellectuelle et le Comité National des Écrivains qu’animent ses amis, Paulhan, Guéhenno, Blanzat. Cette période de sa vie a été précisément documentée ; elle est notamment marquée par la rédaction et la publication aux Éditions de Minuit du Cahier noir.

JL – La figure du général de Gaulle a-t-elle contribué à rapprocher le père et le fils ?

PB – À la Libération, François Mauriac est, comme on a pu l’écrire « le héraut du nouveau régime », le chroniqueur vedette du Figaro. C’est un concours de circonstances auquel il ne s’attendait pas qui place Claude aux premières loges de l’Histoire en train de se faire. Son ami d’enfance Claude Guy, aide de camp du général de Gaulle, lui propose de prendre la direction du secrétariat de celui-ci, alors chef du Gouvernement provisoire de la République. Claude devient ainsi le premier informateur de son père qui rend compte dans les colonnes du Figaro de l’actualité politique. L’admiration qu’ils éprouvent l’un comme l’autre pour de Gaulle les rapproche mais les choix politiques de ce dernier après qu’il a quitté le pouvoir peuvent aussi les éloigner, notamment la création du RPF : François s’y montre très hostile, alors que Claude en dirige l’organe intellectuel, Liberté de l’esprit, qui compte 41 numéros entre février 1949 et juillet 1953.

JL – Comment François Mauriac a-t-il utilisé son prix Nobel pour mener ses combats politiques, en particulier sur la décolonisation?

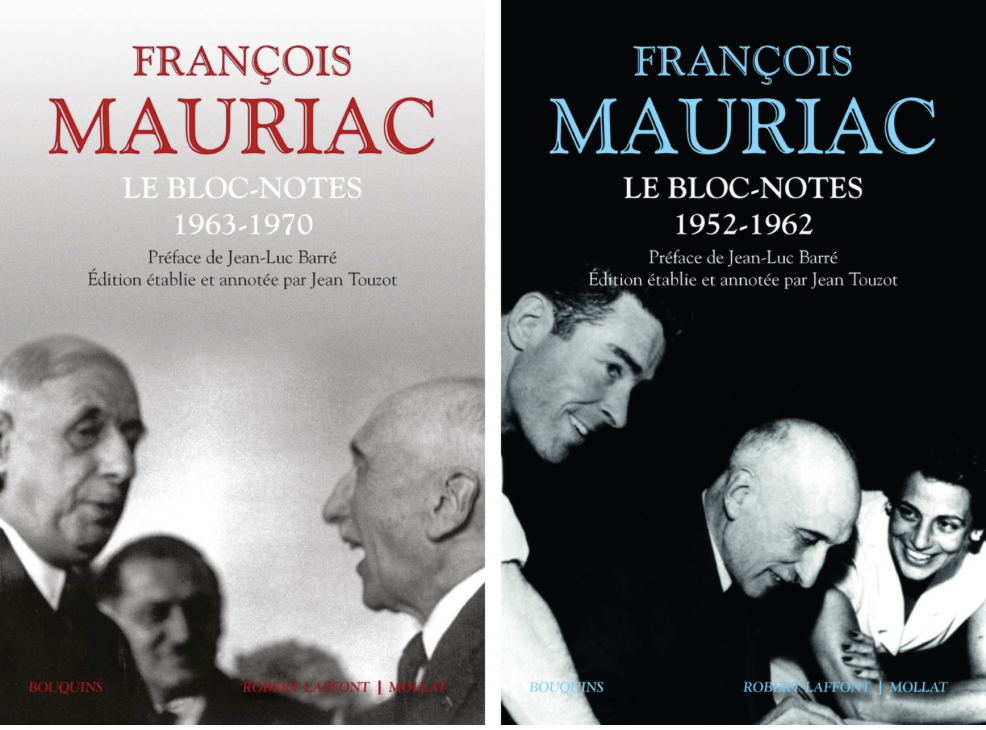

PB – L’attribution du prix Nobel à la fin de 1952 coïncide avec la violente répression d’émeutes à Casablanca et, dans les mois qui suivent, avec ce qui devient la crise marocaine. François, comme il l’a écrit, « jette son Prix dans la bataille » et devient la figure la plus en vue de l’engagement en faveur du Maroc, notamment du Comité France-Maghreb. Il s’éloigne alors de l’Académie française, prend ses distances avec le MRP et Le Figaro que dirige son ami Pierre Brisson. C’est le début de l’engagement dont le Bloc-notes, qu’il commence à La Table ronde mais poursuit, à partir d’avril 1954, en dernière page de L’Express, portera le témoignage.

Propos recueillis par Jacques Letertre