« Salauds de pauvres », la fortune d’un oxymore – par Philippe Dufresnoy

secrétaire général des Amis de Marcel Aymé

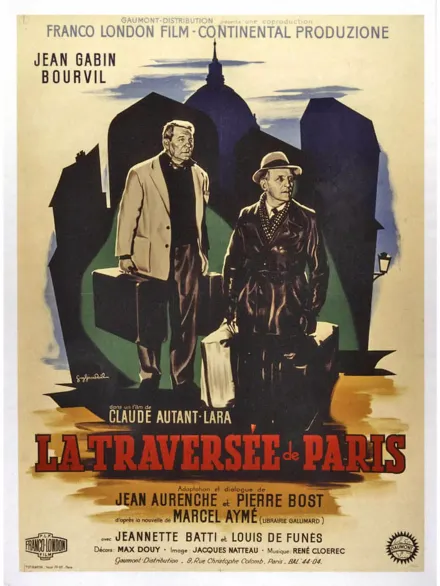

Bourvil et Jean Gabin dans le fil La Traversée de Paris

Wikipédia attribue la naissance de l’expression à la nouvelle « Traversée de Paris », et surtout au film qu’en a tiré Claude Autant-Lara. Il en décrit la postérité notamment artistique (film de P. Leconte en 2019) et éditoriale (ouvrage de B. Griveaux en 2012). L’expression est passée dans le langage courant (« longtemps après que les poètes ont disparu… »). Comment la situer dans l’œuvre ?

Grandgil et Martin marquent une pause nocturne dans un café du Marais, proche de la fermeture. Les valises contenant leur trafic attirent l’attention de consommateurs, qui n’osent pas les dérober malgré l’incitation provocante de Grandgil. Ils sortent sous son quolibet : « Foutez-moi le camp, salauds de pauvres (…) Allez aboyer contre le marché noir » (édition Pléiade III, page 909). Le reste de la séquence, bien que vif et suscitant l’hilarité de Martin, n’a pas de rapport direct avec cette expression comme échappée dans le feu de la situation. La fin de la nouvelle éclaire le personnage de Grandgil, alias Gilouin, peintre en voie de reconnaissance qui explique : « j’ai joué au méchant, à l’anarchiste, au dur intégral » (ibid. p. 923) et, sous les reproches de Martin, « aurait voulu se laver du crime de dilettantisme (…) il y avait dans son attitude une part de jeu ou, au moins, la recherche d’un plaisir d’artiste » (ibid. p. 924). Tel est son point de vue en réfléchissant à son comportement, dont il indique aussi qu’il a voulu s’amuser au satanisme.

Le personnage principal, le plus fouillé, le plus actif, est Martin. Le peintre représente un contrepoint, un déclencheur : sa principale action consiste à mentir par omission puis à multiplier les provocations, jusqu’au moment où, cherchant à rentrer dans la normalité et à réconcilier Grandgil et Gilouin, il commet l’erreur fatale de rendre à Martin les 5000 francs arrachés à Jamblier.

Si le mépris n’est pas absent dans le dilettantisme sataniste de Grandgil, il se trouve plus dans une posture de « transfuge de classe à rebours » que dans son apostrophe aux clients pusillanimes du café.

La nouvelle paraît en 1946. Contemporaine du Chemin des Ecoliers, elle en partage la thématique du marché noir et la description de l’ambiance de faux-semblants de l’Occupation (Malinier jouant au méchant soldat allemand, nouvelle « Le faux Policier »). L’époque favorise l’anomie, brouille repères et valeurs, rebat les cartes. Lollivier en tire parti, Martin n’en profite pas, engoncé dans son honnêteté.

Grandgil se limite à une esquisse et constitue davantage une commodité narrative qu’un personnage plein (dans la nouvelle) : on ne voit pas dans ce trentenaire porcin (mention répétée à propos de ses yeux) et ironique une allusion à un peintre de Montmartre. Il représente la réussite et la tentation. Réussite non dans la variante des « bourgeois aigres et besogneux » (p. 903) chez qui Martin livre parfois, mais le registre artistique, en surplomb d’une réalité qu’il observe (quelque peu voyeur) pour la peindre. Ainsi affirme-t-il sa conception : « J’emmerde la critique et les marchands. Que ça leur plaise ou non, c’est mes entrailles que je mets là-dessus, c’est mon cœur et ma vérité » (p. 921). Faut-il rapprocher ce credo de celui du narrateur dans Le Confort intellectuel, qui affirme en se frappant le bas-ventre « avoir quelque chose là »? La liberté d’énonciation de Marcel Aymé, non dénuée d’ambiguïté, n’exclut pas, derrière ces clichés proches et moqueurs, une part de sincérité. Enonçant sa conviction, Grandgil a dans les yeux « une lumière non plus d’ironie, mais d’exaltation » (ibid.). Et le portrait de revenir sur « cette ironie un peu distante où le peintre semblait trouver son équilibre le plus sûr ».

Pour Martin, il représente le tentateur, économique comme surtout moral. Pourtant, il se laisse entraîner dans la moquerie envers les cafetiers, et ne réagit pas à l’apostrophe contre les « pauvres ». Qu’en est-il de ces derniers ? Grandgil s’adresse à « des hommes jeunes, employés de magasins et petits fonctionnaires » ; la scène se joue avant la Sécurité sociale et ne constitue pas une critique de l’assistanat, il s’agit de la classe moyenne inférieure. Martin en fait partie, mais se tient en marge par son activité de marché noir. La viande qu’il transporte, est-il dit au début de l’échange, n’est pas pour les pauvres. Toute l’âpre négociation du prix du transport au début de l’action l’a montré. Seul le marché noir, qui accentue les clivages, classe ces quatres consommateurs sous l’appellation de pauvres. En quoi seraient-ils des salauds ? Ce que sous-entend Grandgil, c’est leur manque d’audace, leur défaut de prise de risque, leur résignation entravant l’initiative, la transgression, bref une sorte de conduite proche de celle du salaud sartrien, qui feint d’ignorer qu’il se construit par ses actes. Ils sortent « plus gênés qu’irrités ».

Incidente dans la nouvelle, l’expression a fait florès car cet oxymore étonne : il est entendu dans l’esprit public que les riches sont des salauds (les « grossiums » dans le vocabulaire de M. Aymé), mais accoler une injure à une situation censée inspirer a minima la bienveillance choque. Pourtant, l’oxymore demeure relatif : M. Aymé n’a pas dissimulé que les humbles pouvaient trahir (La Rue sans Nom). Plus largement, son œuvre s’articule sur des tentatives de dépassement (voir Aller-Retour), même si elle offre aussi des portraits emphatiques de ratés tels que Brûlebois, le suicidé de Maison basse, Le Vaurien, ou Gustalin. Sa veine narrative ne cultive pas la résignation (non plus que son parcours personnel et professionnel, même si B. Poirot-Delpech le qualifiait dans sa notice nécrologique de « petit-bourgeois »).

Souvent utilisée désormais de manière simpliste, l’expression, qui fait mouche par sa connotation anticonformiste, reste d’abord située dans son contexte, elle appartient avant tout à Grandgil qui n’est pas un porte-parole de l’auteur, sans pour autant être étrangère à la conception tendue des rapports sociaux qui transparaît dans l’œuvre (voir ainsi le patron arrogant dans Les Tiroirs de l’Inconnu).

Philippe Dufresnoy