« Une collection flaubertienne » par Jacques Letertre

Article paru dans les Cahiers Flaubert-Maupassant, n°45, 2025, p. 235-244.

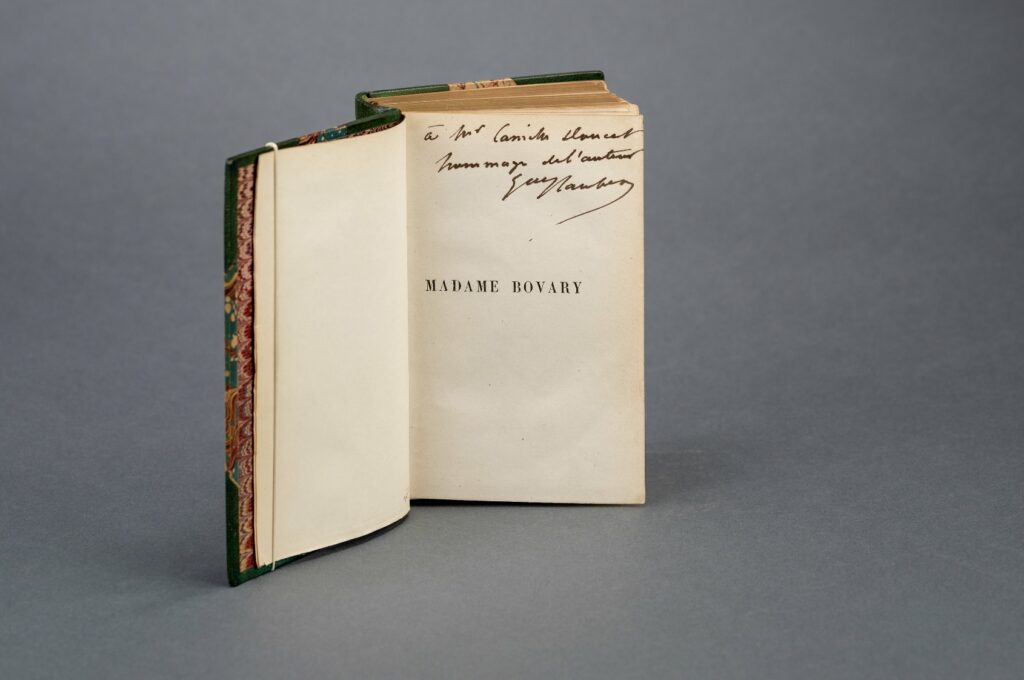

Madame Bovary, Michel Lévy, 1857, avec envoi à Camille Doucet.

Mais que vient donc faire un proustien dans l’univers flaubertien ?

En apparence, tout oppose les deux écrivains : le style d’abord, comme le montrent leurs manuscrits ; là où Flaubert taille, ramène à l’essentiel, amaigrit en fortifiant, Proust allonge, étire, multiplie les précisions, voire les digressions.

Leurs origines ensuite : la mère de Proust et deux de ses grands-parents sont juifs et originaires d’un univers germanique, quand la famille Flaubert est ancrée dans la ruralité normande et champenoise.

Et pourtant, que de points communs ! Fils et frères de médecins de renom, chacun passera aux yeux de certains comme le « raté de la famille » – à tout le moins comme un rentier oisif dont les premiers ouvrages significatifs ne paraîtront que tardivement : 36 ans pour Flaubert, 42 pour Proust.

Ils furent avant tout les fils de leurs mères, mères énergiques et cultivées, quand leurs frères furent les fils de leurs pères. Enfin, sans doute n’est-ce pas tout à fait un hasard si l’un des premiers chapitres dans Les Plaisirs et les Jours s’intitule « Mondanité et mélomanie chez Bouvard et Pécuchet » et que le dernier texte de Marcel Proust en 1920 porte sur le « style de Flaubert ».

Les achats de livres

Mes premiers Flaubert sont des livres de poche. Il faudra que j’attende de récupérer l’édition originale de ses Œuvres complètes, éditées en dix-huit volumes chez Louis Conard en 1910, pour découvrir autre chose que Madame Bovary, L’Éducation sentimentale et Salammbô.

À chaque fois, il s’est agi de passer d’une édition ancienne à l’édition originale puis au tirage de tête et enfin à l’envoi manuscrit. Madame Bovary en est un parfait exemple.

Après avoir acquis l’édition originale de 1857 en deux volumes, l’objectif a été de mettre la main sur l’un des quelques cent exemplaires sur papier vélin fort, voire un des exemplaires avec envoi autographe signé.

Auguste Lambiotte, qui a dressé l’inventaire des exemplaires sur grand papier, ne connaissait pas celui que Flaubert a dédicacé à Camille Doucet, poète et auteur dramatique qui fut directeur de l’administration des Théâtres et dont Flaubert attendait beaucoup pour la mise en œuvre de ses propres pièces et surtout celles de son ami Louis Bouilhet. L’exemplaire, qui a sans doute été relié pour le dédicataire lui-même, est accompagné d’une lettre autographe adressée à Doucet le 28 novembre 1862, dans laquelle Flaubert n’hésite pas à dire :

[…] Je vous dois d’avance tous mes livres. N’êtes-vous pas un de ceux qui sont venus à moi, tout d’abord, et qui m’ont défendu quand tous m’attaquaient ? Voilà ce que je n’oublierai pas. […]

Recevez donc encore une fois l’assurance cordiale de mon dévouement – « en excusant les fautes de l’auteur » comme on dit dans les vieilles comedies. […]

Parue chez Charpentier en 1873, la dernière Madame Bovary est qualifiée, par Flaubert lui-même, d’édition définitive. Mise en vente après la brouille avec Michel Lévy, elle est enrichie du réquisitoire, de la plaidoirie et du jugement du procès. Si cette édition n’a pas fait l’objet de tirage sur grand papier, à la différence de la réimpression par Charpentier en 1880, dont il existe des tirages de tête sur chine et hollande, mon exemplaire de 1873 sur vélin fort quasi glacé, non répertorié, est manifestement unique en son genre.

Plutôt que de m’attarder sur les exemplaires des éditions originales de Salammbô (1863) et de Trois contes (1877), dédicacés au docteur Le Plé, ami et correspondant de Flaubert – il fut conseiller municipal de Rouen et, malgré son vote favorable, ne réussit pas à emporter l’adhésion du conseil en mai 1877 pour l’érection d’une fontaine à la mémoire de Louis Bouilhet –, je préfère parler d’un ouvrage qui fut la seule pièce de théâtre de Flaubert jouée de son vivant : Le Candidat.

Écrite en 1873 et représentée en 1874, la pièce fut retirée au bout de quatre représentations. Cet exemplaire de l’édition originale a été offert par André Maurois à son épouse Simone, personnalité bien connue des proustiens pour avoir été le modèle de la fille de Saint-Loup et de Gilberte Swann : Mademoiselle de Saint-Loup.

Non seulement Maurois fit relier l’exemplaire en demi-veau glacé, mais il poussa la délicatesse en ajoutant des documents se rapportant aux répétitions de la pièce, soit une lettre et deux billets autographes adressés par Flaubert à Edmond Laporte. Cet industriel républicain fut élu conseiller d’arrondissement en 1874, où il devint l’ami du président du conseil général, le docteur Le Plé.

Laporte était un ami très cher qui couvrait Flaubert de cadeaux originaux, allant d’un panier de pommes à deux monstres chinois en porcelaine – et même à un lévrier russe qu’il appela Julio en souvenir de Juliet Herbert, chien dont il est fait mention dans la lettre du 5 décembre 1873 insérée dans le volume.

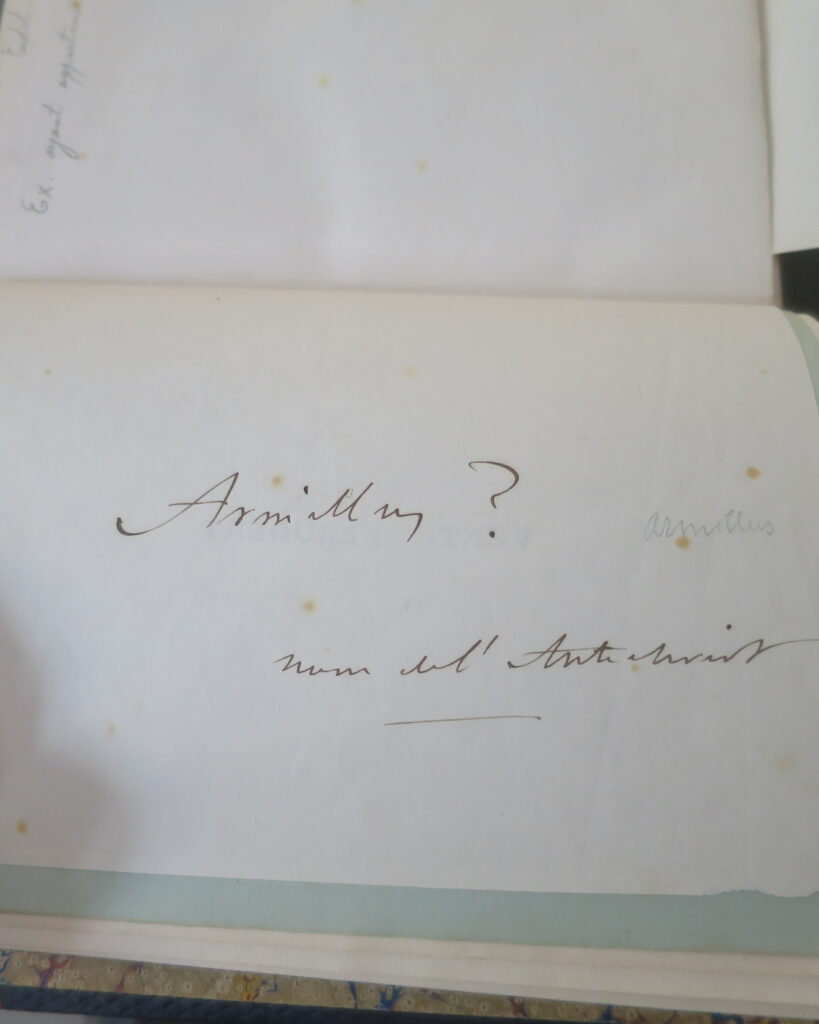

Note autographe de Flaubert sur Armillus, jointe à un exemplaire du Candidat, Charpentier, 1874.

Un feuillet monté en tête par André Maurois porte la mention : « Armillus. Nom de l’Antéchrist ? » au verso d’un tampon « Vente Flaubert ». Selon les recherches effectuées par Gisèle Séginger, il semblerait que ce feuillet date d’avant 1850, c’est-à-dire de la période – 1845-1849 – durant laquelle Flaubert préparait La Tentation de saint Antoine. Il fit alors de nombreuses lectures érudites. Armillus est le nom juif de l’Antéchrist que Flaubert a peut-être trouvé dans le Dictionnaire historique, archéologique, philologique, chronologique, géographique et littéral de dom Augustin Calmet et de l’abbé Migne, paru en 1846.

Les lettres

S’il me fallait élire mon œuvre préférée de Flaubert, ce serait sans discussion sa correspondance.

Après avoir travaillé d’arrache-pied à faire et refaire les brouillons de ses romans, vers 2 ou 3 heures du matin, il changeait de papier et s’attaquait à sa correspondance, écrivant quasiment sans ratures ni remords, d’une belle écriture toujours ascendante – de quoi désespérer les plus éminents graphologues.

Dans la cinquantaine de lettres autographes figurant dans nos collections, nous en avons retenu quatre parmi les plus significatives.

Commençons par la première lettre que j’ai acquise, il y a bien longtemps : une lettre du 19 juin 1852 adressée à Louise Colet dont le fac-similé fut l’un des premiers à être exposé dans les espaces de l’Hôtel Littéraire Flaubert de Rouen. Flaubert y débute par un compliment : « Quoiqu’il soit une heure du matin et que j’ai écrit aujourd’hui pendant 12 heures (sauf une pour mon dîner) il faut que je te dise combien je suis content de toi. » L’aimable épistolier cède alors la place au critique et, sous couvert de conseils littéraires, Flaubert multiplie les remarques désagréables sur les vers de sa correspondante, avant de laisser éclater une crise de jalousie à propos d’un mystérieux Arménien…

Comme souvent, il évoque son propre travail :

Il n’y a qu’aujourd’hui de toute la semaine que j’aie un peu bien travaillé. Un paragraphe qui me manquait depuis cinq jours m’est enfin, je crois, arrivé avec sa tournure. Quelle difficulté qu’une narration psychologique, pour ne pas toujours rabâcher les mêmes choses ! […]

Depuis le temps où j’écrivais en demandant à ma bonne les lettres qu’il fallait employer pour faire les mots des phrases que j’inventais, jusqu’à ce soir où l’encre sèche sur les ratures de mes pages, j’ai suivi une ligne droite, incessamment prolongée, et tirée au cordeau à travers tout. J’ai toujours vu le but se reculer devant moi, d’années en années, de progrès en progrès. Que de fois je suis tombé à plat ventre, au moment où il me semblait le toucher ! Je sens pourtant que je ne dois pas mourir sans avoir fait rugir quelque part un style comme je l’entends dans ma tête et qui pourra bien dominer la voix des perroquets et des cigales. Si jamais ce jour que tu attends, où l’approbation de la foule viendra derrière la tienne, arrive, les trois quarts et demi du plaisir que j’en aurais seront à cause de toi, pauvre chère femme qui m’a tant aimé.

La seconde lettre retenue a été adressée à Baudelaire. On ne connaît que neuf lettres de Flaubert au poète entre 1857 et 1862, celle-ci datant du 19 février 1859. Elle fait suite à l’envoi par Baudelaire d’un placard imprimé comportant trois poèmes – placard désormais conservé à la Bibliothèque municipale de Rouen – dont « L’Albatros ». La réunion des deux réprouvés de l’année 1857 sur une même lettre, des deux victimes de la vindicte du procureur Pinard, a quelque chose à la fois de fascinant et d’émouvant.

Vos trois pièces m’ont fait énormément rêver. […] Elles restent sur ma table comme des choses de luxe que j’aime à regarder. L’Albatros me semble un vrai diamant.

[…] Je suis attelé à Carthage. C’est un travail de deux ou trois ans pour le moins.

[…] La Présidente est toujours charmante et tous les dimanches, je rivalise chez elle de stupidité avec Henri Monnier. Voilà.

Les bourgeois craignent la guerre et les omnibus roulent sous ma fenêtre. Quoi de plus encore. Je ne sais rien. Je vous serre les mains bien affectueusement

Gve Flaubert

À la troisième place et en manière d’intermède, cette brève lettre de 1862, très révélatrice de l’expression chez Flaubert de l’amitié, et destinée à Théophile Gautier :

Serais-je encore obligé de manger à moi seul la portion de trois ? Tâche de venir jeudi, sacré nom de Dieu ! Il y a longtemps que nous n’avons causé bien tranquillement. J’éprouve le besoin de te faire un discours sur les Misérables. Ton Gve Flaubert. Le couvert de Toto sera mis.

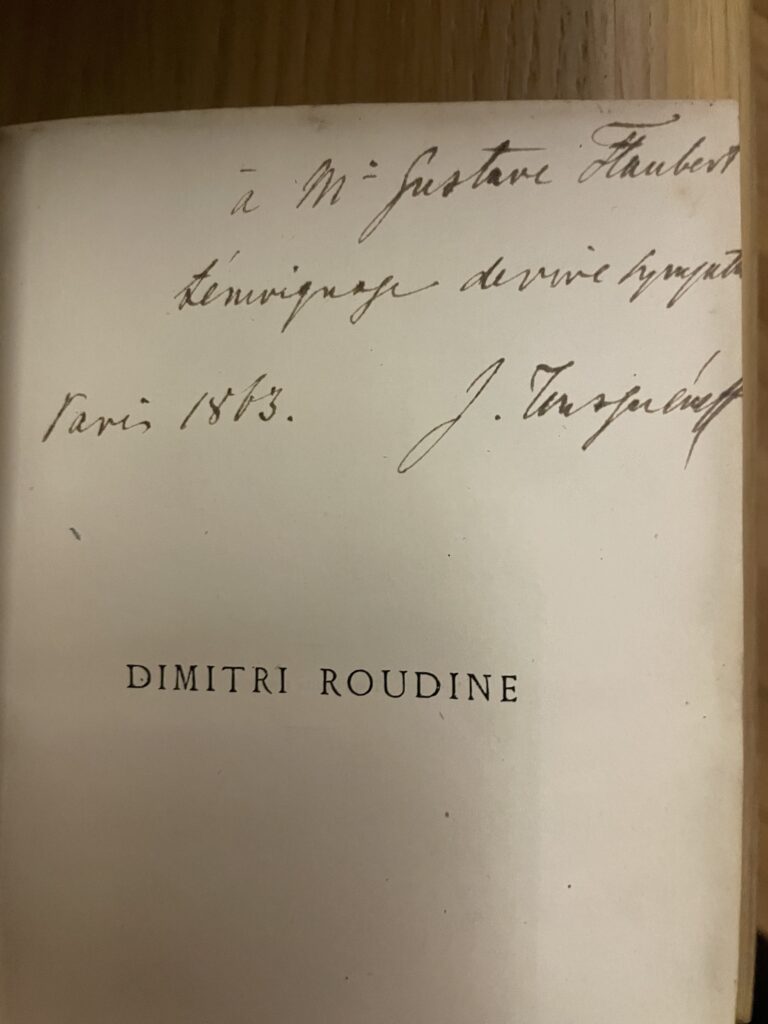

Enfin, dernier exemple de lettre sur l’amitié, celle envoyée le 16 mars 1863 à Ivan Tourgueniev pour le remercier de l’envoi des Scènes de la vie russe et de Dimitri Roudine dont nous possédons l’exemplaire doté de la dédicace autographe « à Mr Gustave Flaubert, témoignage de vive sympathie, J. Tourguénieff ».

Ivan Tourguéniev, Dimitri Roudine (1863), avec envoi à Flaubert.

Flaubert débute de manière très protocolaire :

« Cher Monsieur Tourgueniev [ils sont au tout début de leur relation ; par la suite il l’appellera « le Moscove »]. Depuis longtemps, vous êtes un maître pour moi. De même que quand je lis Don Quichotte, je voudrais aller à cheval sur une route blanche de poussière et manger des olives et des oignons crus à l’ombre d’un rocher, vos Scènes de la vie russe me donnent envie d’être secoué en télègue au milieu des champs couverts de neige, en entendant les loups aboyer. »

Cette lettre porte le cachet de la collection Viardot : elle fut sans doute offerte par le romancier russe à son traducteur en français et à sa femme Pauline. La provenance est d’autant plus piquante que non seulement Tourgueniev était très amoureux de Pauline Viardot, mais Gustave Flaubert jalousait le couple chez qui, jugeait-il, le « Moscove » passait bien trop de temps.

Les manuscrits

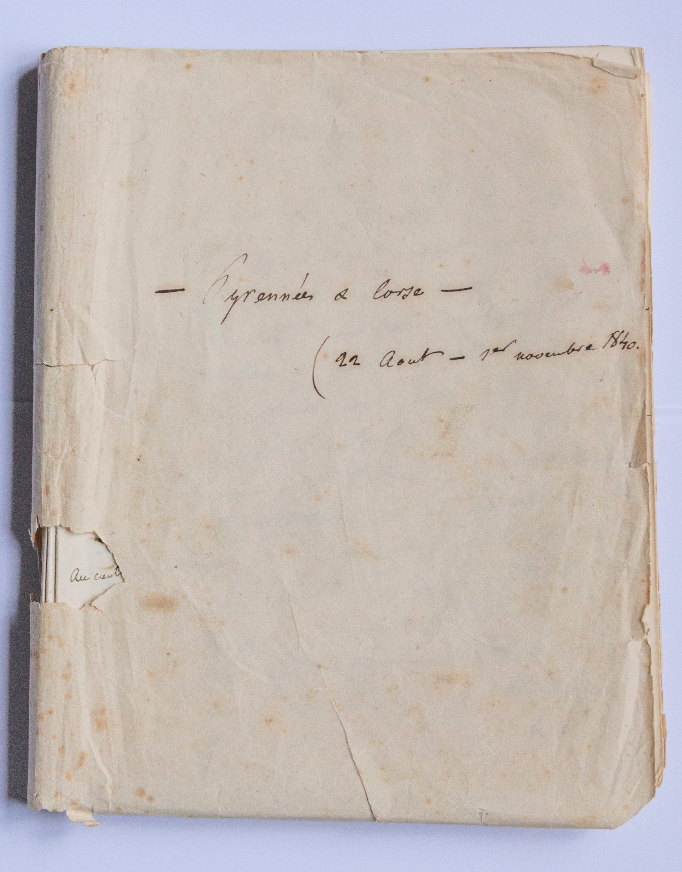

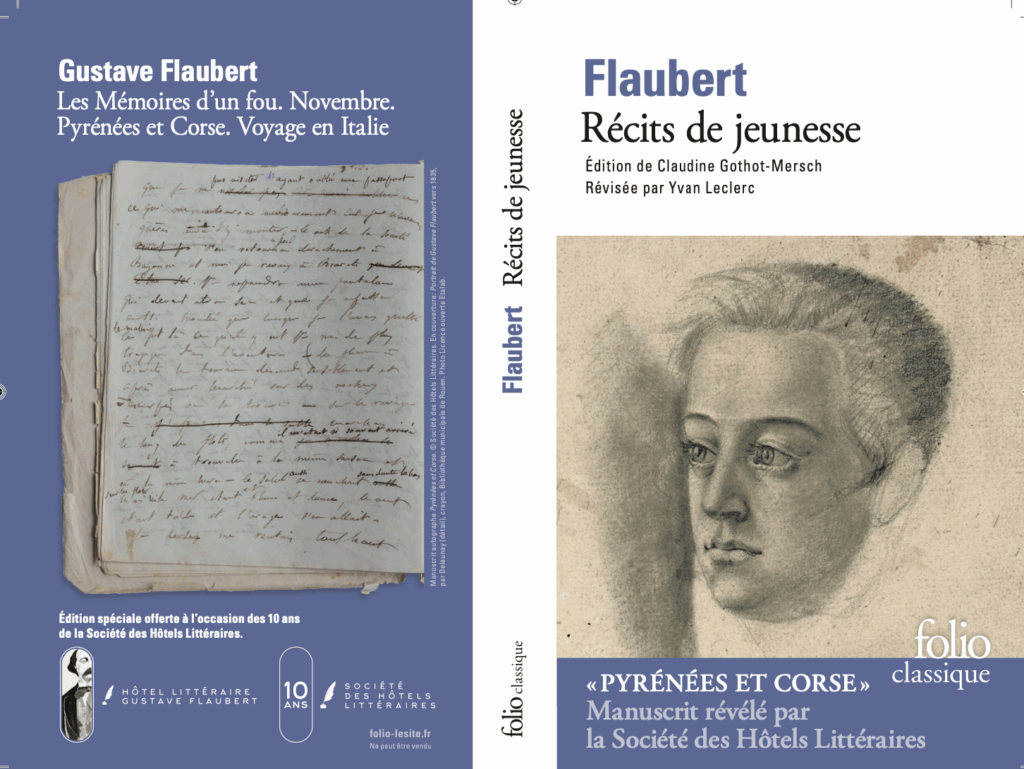

Je ne reviendrai pas sur Pyrénées et Corse dont les 276 pages avaient disparu voici 90 ans et dont j’ai pu confier à Yvan Leclerc la charge de refaire une édition non fautive chez Folio en début d’année, pour m’attarder plutôt sur deux manuscrits autographes pour L’Éducation sentimentale rédigés vers 1863-1868. Le premier brouillon (trois feuillets bleus) présente le scénario très détaillé du premier chapitre de la deuxième partie du roman. Il relate la course de Frédéric Moreau, de retour à Paris après un long séjour en province, à la recherche de Mme Arnoux, son grand amour. Abondamment raturé et corrigé, il sera considérablement développé dans le texte définitif.

Pyrénées et Corse, manuscrit de Flaubert (1840) ; nouvelle édition révisée sur l’autographe, « Folio Classique », 2023.

Le deuxième brouillon (deux pages sur papier vergé) comprend un passage du début du chapitre V, où Deslauriers rend visite à Mme Arnoux, et un autre quelques pages plus loin où Frédéric et Louise Roque se promènent dans le jardin de Nogent.

Non seulement ces deux manuscrits qui paraissent comme lacérés de corrections témoignent de l’acharnement de Flaubert, de son entêtement à maîtriser le style, mais ils sont en eux-mêmes des œuvres graphiques, presque des tableaux lettristes.

À côté de ces brouillons, je relève un ensemble de notes préparatoires à Salammbô concernant la civilisation punique, prises à la lecture du volume IV de l’ouvrage consacré à Carthage : De la Politique et du commerce des peuples de l’Antiquité. Ce livre d’Arnold Hermann Ludwig Heeren fut l’une des premières lectures de Flaubert, ainsi qu’en témoigne sa lettre à Jules Michelet du 1er mars 1857. Ces notes ont servi directement à la rédaction du roman historique de Flaubert paru – plus de cinq ans après les premières ébauches – le 24 novembre 1862 chez Michel Lévy : elles offrent une plongée fascinante dans le processus de création et témoignent de la rigueur de l’écrivain dans sa quête de documentation.

J’ai encore eu la bonne fortune d’acquérir trois chemises de notes préparatoires pour La Tentation de saint Antoine.

Elles avaient été acquises à Antibes, le 28 avril 1931, lors de la vente des archives de Gustave Flaubert suite au décès de Caroline Franklin Grout (nièce de l’écrivain) par Christian Fettweis. Parmi ces notes, celles sur Emmanuel Kant et la Critique de la raison pure, plus précisément sur l’introduction du traducteur Barni, semblent dater de février-mars 1872, ainsi que l’a montré Stéphanie Dord-Crouslé, c’est-à-dire pour les recherches de Flaubert portant sur la troisième version de La Tentation de saint Antoine.

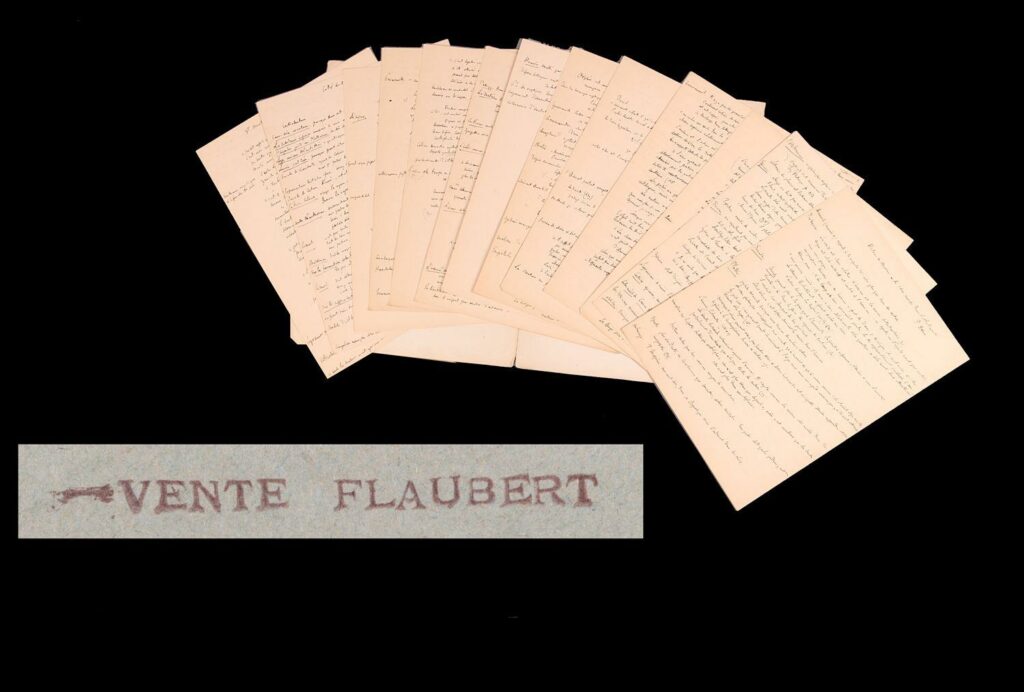

Un autre ensemble est intitulé : Religions de l’Antiquité considérées principalement dans leurs formes symboliques et mythologiques. Notes. Il compte 20 feuillets in-4 recto-verso, soit 40 pages de notes prises par Gustave Flaubert dans le cadre de la préparation de La Tentation de Saint Antoine. Le romancier a puisé dans l’essai savant de Friedrich Creuzer, La Symbolique et la Mythologie des peuples anciens (Leipzig, 1810-1812, traduit par J. D. Grigniaut).

Notes préparatoires pour La Tentation de saint Antoine de 1874, avec le cachet de la Vente Flaubert de 1931.

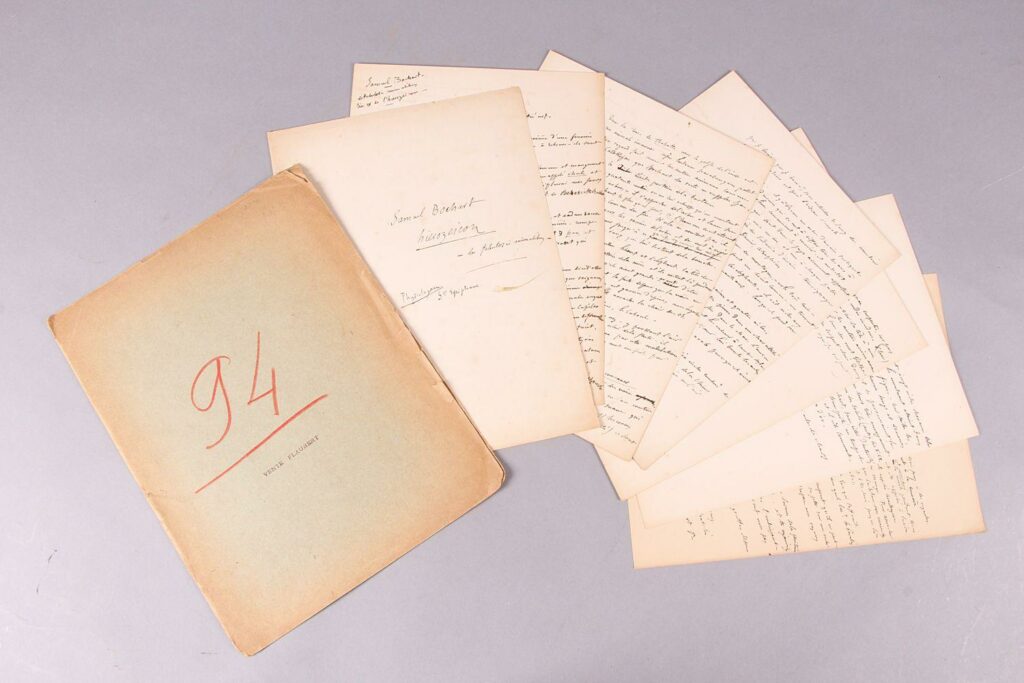

On relève également six pages de notes tirées de Samuel Bochart, Hierozoïcon, sive Bipertitum opus de animalibus Sacrae Scripturae (Londres, 1663) et du livre Le Physiologue, ou recueil des propriétés des animaux, avec des réflexions mystiques et morales de Saint Épiphane.

Un ensemble de 13 pages est intitulé : Philosophie, histoire des idées morales dans l’Antiquité. Deux pages concernent l’ouvrage de Jean-François Denis, Histoire des théories et des idées morales dans l’Antiquité (1856) ; deux autres sont des notes sur Spinoza. Une page touche à la philosophe de Platon quand cinq pages regroupent les notes de différents ouvrages du philosophe français Charles Renouvier (1815-1903). On trouve par ailleurs des notes concernant La Critique de la raison pure d’Emmanuel Kant, les idées de Saint Augustin dans La Cité de Dieu et une page consacrée à La Philosophie mystique en France à la fin du xviiie siècle – Saint Martin et son maître Martinez Pasqualis d’Adolphe Franck (Paris, G. Baillière, 1866).

Notes prises sur Samuel Bochart, Hierozoicon, pour La Tentation de saint Antoine de 1874, avec le numéro du lot dans la Vente Flaubert de 1931.

Une collection est souvent le reflet d’une passion particulière. Mais comme elle est élection, plutôt qu’accumulation, elle n’a de sens que vivante et accessible. Convaincue des vertus du partage, la Société des Hôtels Littéraires a pour philosophie la mise à disposition de ses collections aux chercheurs et aux visiteurs qui en feraient la demande. Ainsi, les livres et les manuscrits cités dans cet article ont-ils fait l’objet d’études par les meilleurs spécialistes flaubertiens ; les textes et les références sont disponibles en ligne à l’adresse du Centre Flaubert de l’Université de Rouen : https://flaubert.univ-rouen.fr/

Jacques Letertre