Sur les pas de Stendhal à Rome pour l’exposition Caravage

par Jacques Letertre

Le 6 juillet 2025, s’achevait la plus complète exposition jamais consacrée à Caravage depuis la grande exposition de Milan en 1951 : pas moins de vingt-quatre chefs-d’œuvre absolus signés du Maître.

Quel meilleur lieu en guise d’écrin que le palais Barberini, qui à divers moments de sa tumultueuse histoire, abrita de nombreux tableaux de Caravage ?

Palais Barberini, Rome. Foto Alberto Novelli @BarberiniCorsini

Certes, en cette année de jubilé, aucun des tableaux des églises romaines – Saint Louis des Français, Sandra Maria del Popolo – n’avaient pu être déplacés. De même, au prétexte de leur grande fragilité, aucun des cinq Caravage des musées français n’étaient présents : on aurait pourtant aimé revoir la confrontation des deux « Christ à la colonne » – celui de Capodimonte et celui de Rouen – que nous avait proposé le Musée des Beaux Arts de Rouen voici quelques années.

Au moment d’entrer dans l’exposition, comment ne pas penser à Stendhal qui aimait à répéter que c’est en pillant les blocs du Colisée que les très rapaces neveux d’Urbain VIII avaient pu réaliser le Palais Barberini : « Quod non fecerunt barbari fecere Barberini » : Ce que n’ont pas fait les barbares les Barberini l’ont fait !

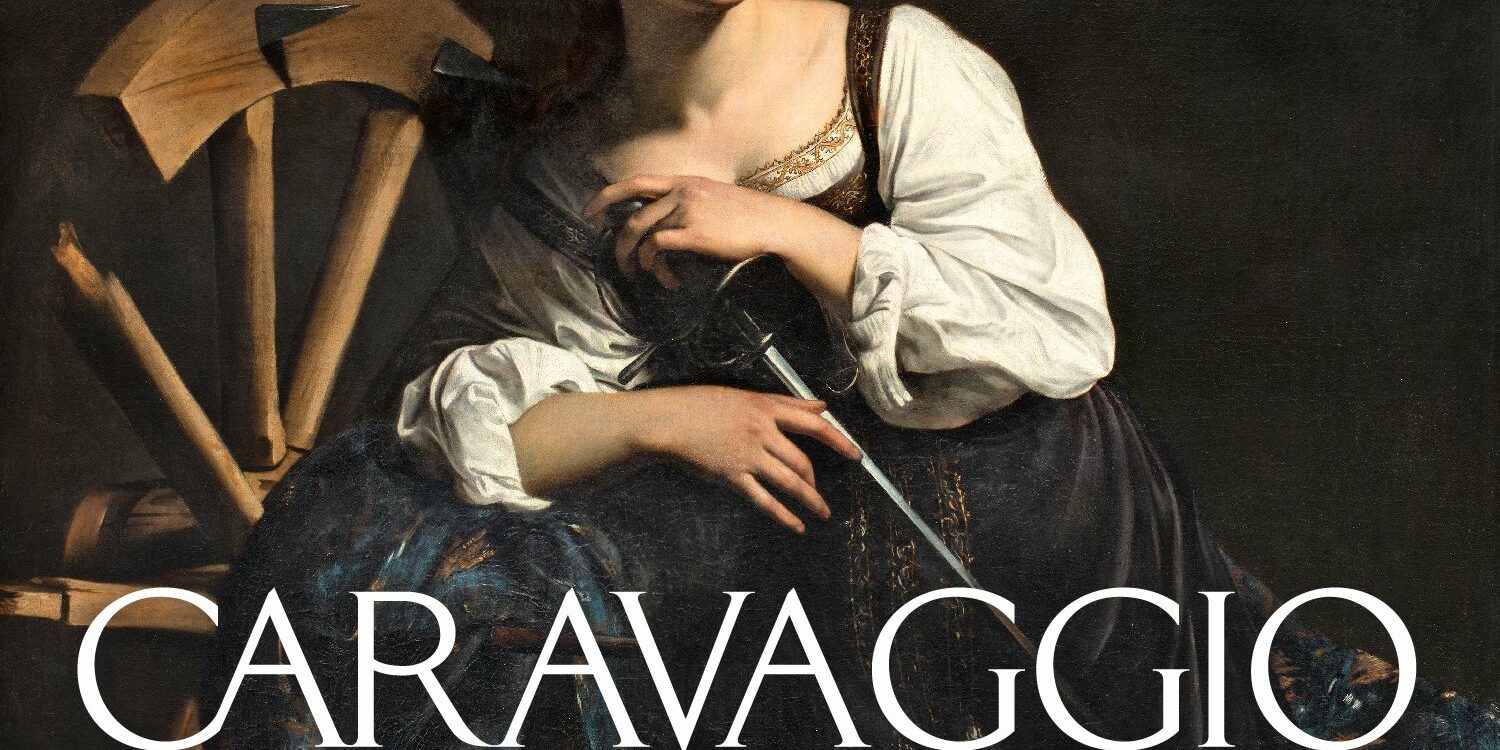

Trois merveilleux tableaux étaient de retour au Palais après de longs siècles : la Sainte Catherine du Thyssen-Bornemisza, Les Musiciens du Met et Les Tricheurs de Fort Worth. Et que dire des deux portraits du protonotaire Maffeo Barberini qui sont en collections particulières !

Les Tricheurs du Caravage, musée d’art Kimbell – Fort Worth, Etats-Unis

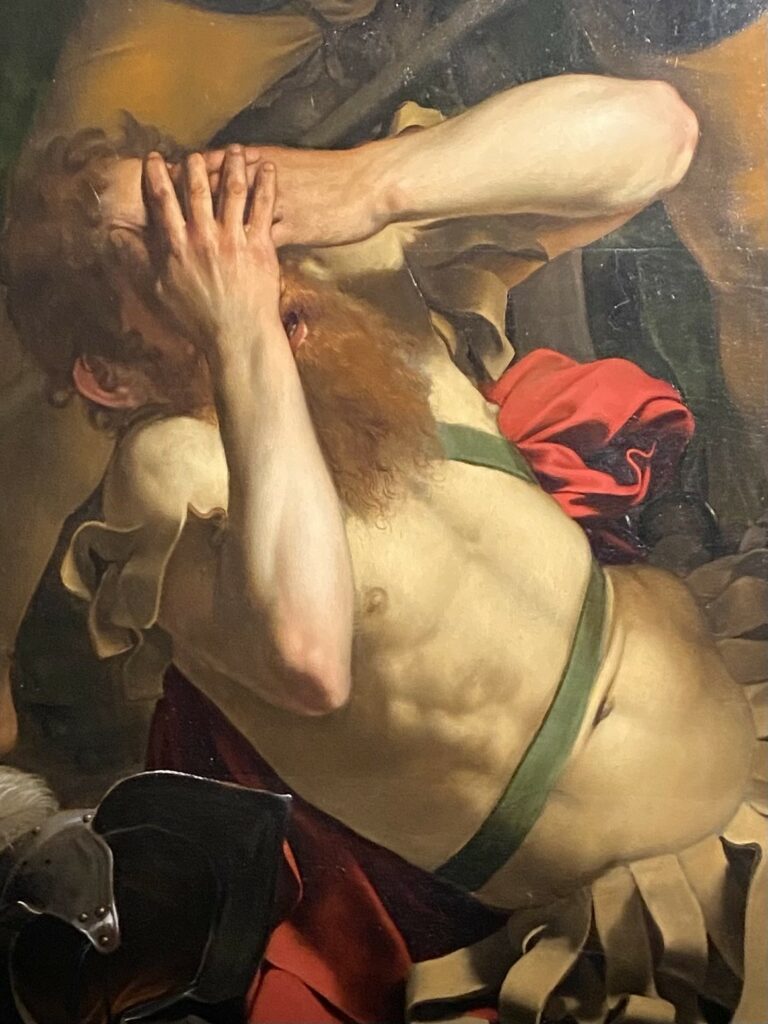

En contemplant la première version de la Conversion de saint Paul – elle aussi en mains privées, collection Odelscalchi – comment ne pas repenser à Stendhal :

« Michel Ange de Caravage… fut un assassin, mais l’énergie de son caractère l’empêcha de tomber dans le genre niais… Par horreur pour l’idéal bête, le Caravage ne corrigeait aucun des défauts des modèles qu’il arrêtait dans la rue. J’ai vu à Berlin des tableaux de lui qui furent refusés par les personnes qui les avaient commandés comme trop laids ».

La Conversion de saint Paul (détail) du Caravage – Collection Balbi-Odescalchi, Rome

Le tableau qu’il évoque, la première version du Saint Mathieu et l’ange refusé, comme le rappelle Dominique Fernandez, non pour sa laideur mais pour son indécence, a été malheureusement détruit pendant la guerre. Le même Caravage dont Stendhal disait qu’il “copie la nature sans choix, par haine de l’affectation de noblesse.”

Deux tableaux sont curieusement interdits de photos : l’éblouissant Ecce Homo (Icon Trust) et la Capture du Christ (National Gallery of Ireland).

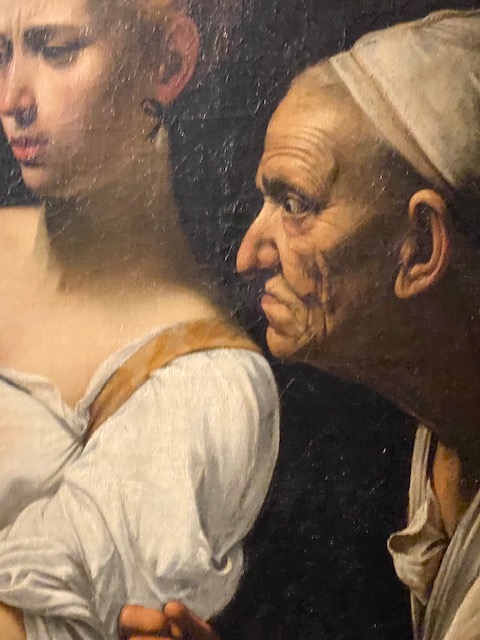

Oubliez la polémique sur l’attribution du Narcisse et laissez vous porter par le regard de la servante dans Judith et Holopherne, par la stupeur de saint Paul ou la mélancolie de saint Jean Baptiste dans le désert. Goûtez le bonheur de voir réunis les trois toiles acquises par le génois Costa : Judith à Rome, saint François à Hartford et saint Jean-Baptiste à Kansas City.

Judith et Holopherne du Caravage (détail) – Galerie nationale d’art ancien, Rome

Une telle exposition aurait peut être donné une vision plus complète à Stendhal de l’œuvre de Caravage qui, si l’on en croit la Pléiade, ne compte que neuf occurrences là où Guido Reni en a plus de 54 et Corrège 61.

Mais c’est Stendhal encore qui nous poussa à compléter cette fabuleuse exposition, en allant dans l’église Sant’Agostino voir la Madone des Pèlerins « le magnifique ouvrage de Michel-Ange de Caravage » et surtout à retourner à la galerie Borghese revoir la Madone des palefreniers dont Stendhal disait :

« Pour lui, tout ce qui était vrai était beau… une sainte Anne occupée à des travaux de femme et ayant à ses côtés la Vierge, l’une et l’autre ont les manières les plus vulgaires et sont vêtues selon l’usage de la campagne de Rome. Ces figures furent certainement copiées d’après une femme et une jeune fille ,les premières qui s’offrirent à sa vue… C’est pour cela que dans la suite, plusieurs de ces tableaux furent enlevés des autels pour lesquels ils avaient été faits …»

La Madone des palefreniers ou Madone au serpent du Caravage – Galerie Borghèse, Rome

Jacques Letertre